Édition

À propos des éditions de Flammarion

Pierre Vinclair : Orange Export Ltd. (1969-1986), Emmanuel Hocquard et Raquel

Le livre que publie aujourd’hui Flammarion est le fac-similé d’un ensemble important paru en 1986, qui permettait au grand public de découvrir une entreprise éditoriale confidentielle mais bouillonnante et déterminante pour une génération de poètes : la reprise en un seul volume de la multitude des publications (par Roger Laporte, Claude Royet-Journoud, Jean Daive, Franck Venaille, Hubert Lucot, Anne-Marie Albiach, Pascal Quignard, Alain Veinstein, Roger Giroux, etc.) de la maison Orange Export Ltd. Vingt-cinq ans plus tard et alors que ses deux instigateurs nous ont quittés (la peintre Raquel en 2014, Emmanuel Hocquard en 2019), la republication de cet ouvrage hors du commun n’a sans doute pas exactement le même sens qu’en 1986 : alors, la maison d’édition Orange Export Ltd. venait juste de cesser ses activités, et Hocquard n’avait pas encore la place cardinale qu’il a depuis acquise dans le champ poétique. La poésie objectiviste américaine, dont il fut l’un des introducteurs, était largement inconnue en France. Aujourd’hui, il s’agit d’un classique. Sa réédition a la vertu de remettre à la une, l’exigence salutaire et la radicalité qui manque à la poésie de notre époque. Lire la suite

---------------------------------- Publiées par Raquel Levy ----------------------------------

Avril 1994 . N°5 _____________________________________________________ 50 F

- Le 14 mai l993 a eu lieu à la fondation Royaumont une deuxième rencontre

- sur le thème « Le chiffre et la lettre ». Participaient à cette séance :

- Francis et Danièle Bailly, Claude et Chantal Birman, Régine Blaig, Gérard Calliet, Eliane Chemla, Gérard Cohen Solal, Serge et Anne Marie Gavronsky, Dominique Crèvecœur, Philippe Gumplowicz, Raquel Levy, Henri Meschonnic, Jean Yves Rondier, Anne Vernet et Manuel Zacklad.

LA POÉSIE, LA SCIENCE

par Henri Meschonnic

En agitant l'une contre l'autre ces deux notions de science et de poésie, je m'étais mis un peu en colère contre l'idée de ce heurt et cela m'a jeté dans celle de la poésie en tant que contre savoir.

Le point de départ fut donc pour moi ce heurt même des deux notions de science et de poésie. Il m'a semblé que l'on pouvait être entraîné dans toute une série de figures, figures de danse autant que de rhétorique puisque certaines figures vont vers l'opposition, d'autres vers la fusion et que l'on a affaire à un rituel déjà très abondamment illustré et critiqué.

Il me semblait avoir affaire à un débat à la fois scolastique et en même temps très vivant, ancien et constamment renouvelé, autrement dit dont on ne se débarrasse pas, parce qu'on y est personnellement situé. Ce que j'ai essayé de franchir et qui faisait la source de mon irritation, c'était cette impression, peut être fausse, de banalité que je rencontrais dans l'opposition de ces deux domaines, qui comportent certainement une frange commune, sinon on ne les opposerait même pas, évidemment. J'ai alors pensé à ce que fut, dans la tradition de la rhétorique arabe, la question agitée au Moyen Âge de savoir si la poésie était un art ou une science. Aux Xe et XIe siècles, les deux termes tendaient à se fondre. Ibn Rachik, par exemple, appelait la poésie « la plus grande des sciences arabes ». Ibn Khaldoun, dans ses Muqqadima, considérait la médecine et l’agriculture à la fois comme sciences et comme arts. Mais le terme arabe Sina'a semble avoir la valeur du terme aristotélicien tekhnè, c'est à dire savoir-faire plutôt qu'« art ».

Il est certain que la poésie et la science, dans ce qu'elles ont toutes deux d'exploratoire, peuvent être vues l'une et l'autre comme un rapport à l'inconnu autant qu'au savoir. Dans ces deux cas l'adversaire n'est pas l'ignorance, mais cette sorte spéciale d’ignorance qui est produite par le savoir, le savoir tout fait, le savoir de ce savoir. C'est à la frange de ce qui touche à l'inconnu, à l'impensé, que la science même devient un art et que les grands inventeurs sont des artistes du savoir, de même que les poètes sont des savants de l'imperceptible, du quotidien, de ce qui transforme les rapports que nous avons avec le langage, avec nous-mêmes et donc avec la poésie et la littérature.

Je crois que c'est justement cette transformation de l'imperceptible que j'appellerais « Poésie ».

De tous les clichés à affronter, le premier est sans doute celui qui place la science du côté de l'objectivité et la poésie du côté de la subjectivité. C'est une opposition spécieuse.

Je me réfère à un numéro de la revue Poésie 89 de décembre 89, qui contient toutes sortes d'interventions, dont certaines opposent la science en tant que rationalité à la poésie en tant qu’irrationalité, ce qui est en partie ce que je voudrais précisément critiquer. Dans ce numéro de Poésie 89, Jean-Marc Lévy-Leblond, par exemple, prend pour point de départ d'une pensée des rapports entre science et poésie l'éloge de la divergence. Son idée est que la science est du côté de l'ordre et la poésie, évidemment, du désordre. Je le cite : « Si la science s'efforce d'ordonner le monde et y réussit peut-être trop bien, ne doit-on pas attendre de la poésie qu'elle le dérange ? » À mon sens, pour éviter un cliché il tombe dans un autre.

Je crois que c'est encore là une vue dualiste et, du coup, conventionnelle, dans la mesure où j'identifie implicitement conventionnel à dualiste, ce qui implique que la réalité est infiniment plus compliquée que toute binarisation. Et l'opposition poésie science est une binarisation.

Il y aurait au contraire à les voir toutes deux comme une pluralisation sans fin. La poésie serait alors une historicisation de l'infini du sujet et la science une historicisation de l'infini de l'objet par un sujet. Car dans les deux cas il y a un sujet. Évidemment, ce n'est pas le même.

D'ailleurs déjà Jean-Marc Lévy-Leblond insistait lui aussi sur le pluriel de « les sciences » plutôt que « la science ». Sans doute faudrait-il dire « les poésies » comme on dit « les vers » et dire également « les proses »…

Quand il parlait des sciences, il pensait bien sûr aux sciences du vivant. Il y a « les arts et les sciences » et, bien sûr, « les sciences humaines ». Toute la question de leurs rapports serait fonction, d'une part, d’une poussée vers une essentialisation — et chaque fois qu'il y a essentialisation, je crois qu'il y a unification mythique de chacun des termes : on retrouve un singulier — et, d'autre part, de cette pluralisation interne et externe qui conditionne la finesse et le renouvellement des notions. Le cliché de l'opposition entre ordre et désordre se retrouve d'ailleurs dans l'opposition prose-poésie : c'est toute l'anthropologie du XIXe siècle et l'idéal de la prose dans la prose scientifique de Claude Bernard. La prose étant rationalité explicative, et la poésie émotion et suggestion.

Mais il n'y a sans doute pas de mesure commune entre les inventions scientifiques, l'accélération qui semble les accompagner et l'incapacité assez générale des non scientifiques à comprendre et imaginer, c'est à dire chez eux une très grande pauvreté par rapport ã l'imagination scientifique. Pourtant l'invention scientifique et l'invention poétique ou littéraire au sens large semblent parfois s’interpénétrer et même jouer à se devancer l'une l'autre, si l'on considère par exemple Léonard de Vinci, Cyrano de Bergerac ou Jules Vernes. Bien que je pense personnellement qu'il n'y a aucun rapport et que cela va peut-être choquer, rien ne m'apparaît plus réactionnaire sur le plan de l'invention que la science-fiction, plus pauvre en imagination, conventionnelle et antipoétique. On y trouvera presque toujours un archaïsme et une violence fondés sur des modèles médiévaux, ce qui est extrêmement drôle lorsque cela se confronte à un « matériel », lui, complètement futuriste.

Tournant ainsi entre ces deux pôles, science et poésie, il me semble que le problème actuel est que nous sommes contemporains d'un nouveau « scientisme », nouveau par rapport à celui, sûr de lui, de la fin du XIXe et du XXe siècle, scientisme qui était celui de la république universelle de Hugo, d'Anatole France, et qui vivait dans l'ordre du savoir ; c'était aussi l'Encyclopédie de Marcelin Berthelot, Plein ciel, vers 1880, etc. Le scientisme d'aujourd'hui est, à mon sens, celui des sciences cognitives. C'est ce mariage les yeux fermés du « dur » et du « mou » sachant aussi que le « dur » est en réalité ce qui ramasse le plus d'argent auprès des crédits officiels, et que le « mou » est ce qui a peu d'argent, et c'est mou parce qu'il y a peu d'argent et non parce que cela manque de concepts ou que ceux-ci seraient mous... Ce mariage les yeux fermés du dur et du mou est pour moi le mariage de la neurobiologie, de la psychologie et des sciences du langage avec la théorie de la littérature. C’est un vieux problème : il me semble qu’on retrouve, dans cette néo-pensée à la mode qui, d’ailleurs, recourt très souvent à la simplification atroce du langage des « sciences de l’information » des années 50, le mythe du XIXe siècle, né à la fin du XVIIIe siècle, de l’unité épistémologique des sciences de la nature, des sciences humaines et des lettres.

Ce mythe est récurrent dans les années 70 : Jakobson et je ne sais plus quel prix Nobel de biologie ou de chimie français s’émerveillaient du fait qu’ils partageaient un même langage, c’est-à-dire que des termes comme « code » génétique ou « message » donnaient l’impression que langage et biologie procédaient d’éléments communs entre eux. Alors qu’ici, en réalité, le problème est très précisément celui de la métaphore... Évidemment tout cela devient très vite polémique, ce qui est inévitable lorsqu’on débat de choses qui vont dans des directions très différentes. Mais il y a pour moi un exemple qui me semble emblématique de ce rêve d’unité : c’est Kenneth White et ses Cahiers de géopoétique. Ce qui est très curieux, c’est que le monde blanc métaphorise le nom même de White !

Là aussi je me réfère à ce numéro de Poésie 89 : sa fiction poétique voudrait englober les sciences et la poésie, qu’il oppose à l’histoire. Je cite : « Depuis Hegel, nous avons quitté le monde pour entrer dans l’histoire ». Toute l’ironie de cette position d’union et d’unité de la science et de la poésie s’exprime par un appel au futur qui se fait dans les termes du mythe hégélien de la fin de l’histoire. Or qu’est-ce, du point de vue poétique et du point de vue de la théorie du langage, que cette unité de la science et de la poésie ? Je crois que c’est l’union, unité, de l’homme et du monde, c’est-à-dire des mots et des choses. Et pour moi l’unité des mots et des choses, c’est la définition même du sacré. Je n’ai rien contre le sacré. Mais ce qui me semble très dangereux pour la poésie, c’est d’identifier la poésie et le sacré. La poésie peut tendre vers le sacré.

Il y a un exemple magnifique qui illustre tout cela, celui d’un vers de Hölderlin interprété par Heidegger. Hölderlin écrit : « Und was ich sah-das Heilige sei mein Wolt.› » (« Et, ce que j’ai vu : que le sacré soit ma parole. ») « Das Heilige sei » est un subjonctif. Heidegger interprétait ce vers, avec ce subjonctif, ce souhait, à l’indicatif, comme si Hölderlin avait écrit : « Et, ce que j’ai vu : le sacré est ma parole. » Voilà dite toute la différence entre la poésie et ce « décisionnisme » de Heidegger qui en vient à identifier poésie et sacré.

Je crois qu’il n’y a pas plus mortel pour la poésie que cette identification, justement parce qu’elle se met du côté du plus fort, du gagnant. C’est la reprise du rêve unitaire du XIXe siècle hégélien qui est, à mon sens, purement théologique : le bon infini, la conciliation et donc l’unité également de l’épistémologie, des sciences de la nature et des sciences de l’esprit, c’est-à-dire des sciences historiques.

À partir du moment où il y a cette identification entre poésie et sacré, la poétique précède forcément la poésie, ce qui est pour moi la définition même de la mauvaise poésie. Hugo dit quelque chose comme cela. Quand la poétique est avant, quand l’aventure poétique a le dos à la poésie, c’est-à-dire quand on sait ce qu’est la poésie, c’est foutu. Il faut que la poésie soit en avant du poème, que le poème ne sache pas ce qu’est la poésie, autrement dit l’aventure du poème est justement de ne plus savoir ce que c’est que la poésie.

Dès que le poème sait ce qu’est la poésie (et cette identification du sacré et de la poésie est un savoir, une certitude), l’effet immédiat est que le poème devient l’énoncé de son programme et donc forcément, à mon avis, un mauvais poème. C’est également immédiatement de la mauvaise philosophie, et c’est ce qu’on voit très abondamment chez Michel Serres. Ce qui est significatif est ce qu’il en avait dit il y a environ un an dans une page débat du Monde : « On s’est assez occupé du langage, revenons enfin aux choses sérieuses, aux choses mêmes. » Comme si l’on pouvait parler « des choses mêmes » sans le langage...

Je bute maintenant sur une autre figure de danse, de désir (parce qu’il y a manifestement un désir d’union entre science et poésie), c’est la Nouvelle Alliance, le fameux livre d’Ilya Prigogine et Isabelle Stengers. Cela m’avait longtemps énervé et c’est seulement maintenant, en réfléchissant sur ce sujet, que j’ai compris quel « coup » on voulait nous faire. Je dirais que c’est le coup du « Verus Israël » une fois de plus, « la nouvelle alliance ». Parce que « la nouvelle alliance » est bien quelque chose qui s’oppose à l’ancienne. Sous ce titre symbolique, il s’agit donc d’une métamorphose de la science qui évoque bien une religion nouvelle, l’Ancienne Alliance étant celle de Dieu avec son peuple, cette alliance-ci étant celle de Dieu-la nature-la science avec son peuple l’humanité.

L’animateur de Poésie 89, Pierre Dubronquez, en tête de ce numéro spécial qui était intitulé d’ailleurs « Vers une nouvelle alliance », le reconnaissait bien. Il parlait, je le cite, du « vœu, majeur, de l’homme de ce temps de se réconcilier avec le monde en se réconciliant avec lui même » et évoquait le rêve « d’un âge d’or de la conscience où les noces de l’esprit et de la matière » seraient célébrées « dans un spiritualisme cosmique ».

Dès lors mon hypothèse, qui est en même temps une situation que je n’ai pas la liberté de choisir, consiste à dire que tout en reconnaissant qu’il y a ce besoin d’unité qu’on ne peut nier, ce besoin d’unité qui rassemble tellement la poésie et qui ressemble tellement à la poésie est au fond ce qu’il y a de plus étranger et de plus hostile, non seulement à la poésie et au poète, mais aussi à l’homme ordinaire qui n’est pas poète, qui lit ou qui ne lit pas des poèmes, mais dont la poésie est inévitablement la parole sinon le porte-parole, ce qui donne à la poésie quelque chose d’emblématique du langage ordinaire.

La poésie pour moi ne vit donc que de désunité, de diversité et de radicale historicité, c’est-à-dire qu’il y a lieu chaque fois d’essayer de faire la différence entre la poésie et les idées qu’on a sur la poésie, sur le rôle qu’on lui fait jouer ou que lion croit qu’elle joue. Le sacré est l’un de ces rôles et la figure d’union entre science et poésie serait de ce côté-là.

Encore une fois, il n’est pas question de nier qu’une telle figure corresponde à un besoin, mais je mettrais ce besoin, tout comme celui de la spiritualité religieuse ou para religieuse, du côté par exemple de l’irrationalisme contemporain, du renouveau de l’astrologie. Cela correspond certainement à une angoisse, autrement dit à des remèdes magiques. L’union des mots et des choses est, du point de vue du langage, la magie même et cela induit toujours des pensées unionaires.

Alors, bien sûr, cela peut aller vers des choses très belles du point de vue éthique, par exemple le recours aux sagesses d’Extrême Orient. Elles sont belles, mais, du point de vue de la poésie, ce sont des réponses et dès qu’il y a réponse, à mon sens, il n’y a plus la poésie, mais une idée de la poésie : il y a la recherche d’un confort.

L’exemple le plus notoire de ce cadre archimillénaire de la « pensée de la poésie » est, dans son plus beau spécimen, l’anthropologie binaire du XIXe siècle, celle de Lévy Brühl qui partageait la rationalité toujours parfaitement en deux, le rationnel-l’irrationnel, la raison-l’émotion, la science,-la poésie, le logique-le prélogique. Et du côté logique, il y avait l’homme masculin « normal », blanc, adulte, le mâle blanc, de l’autre côté il y avait la femme, l’enfant, le sauvage, le poète et le fou. Ce n’est pas une interprétation, c’est littéralement dans Lévy Brühl, jusqu’à ses Carnets où il renonce à peu près à ce binarisme. Mais c’est enfin une anthropologie qui fonde la logique même du colonialisme du XIXe et de toute la première partie du XXe siècle. Je crois que cela a commencé à se défaire à la fin des années trente. Et ce qui est très remarquable, du point de vue de l’effet de l’art sur la pensée de la société, c’est que cela ne semble pas séparable du primitivisme, c’est à dire de la découverte par les peintres à partir de l904 de l’art africain et océanien en tant qu’art, alors que jusque-là, ce n’était que du matériel anthropologique et ethnologique.

En même temps et inversement, cette découverte de l’art « nègre » comme art a évidemment suscité à la fois l’art du XXe siècle et la perception de l’Afrique et de l'Océanie en tant qu’arts, donc un effet dans deux directions. Dans la mesure où la modernité poétique, depuis Baudelaire et Rimbaud, s’est souvent identifiée à l’évocation nostalgique d’un paradis perdu, il me semble que cet ensemble même de représentation de la poésie s’inscrit dans le schéma binaire et linguistique du signe. C’est-à-dire que plus on a une idée « poétique » de la poésie, celle justement qui va vers le sacré, plus on est amené à penser que la seule capable de retrouver ce paradis perdu, c’est la poésie : c’est le rôle de la poésie dans le signe. Autrement dit, plus on a une idée poétique de la poésie, plus on reste dans le monde le plus antipoétique qui soit, c’est-à-dire dans le monde du signe. Cela procède exactement comme le blasphème : plus celui-ci va à l’opposé de ce à quoi il croit s’opposer, plus il confirme évidemment ce cadre même, puisqu’il reste dans la foi et la religion sans lesquelles il n’aurait plus d’effet. Ce schéma linguistique contient tous les paradigmes du signe, ce qui me porte à croire que, du point de vue de la poésie, il y a aussi à penser la poésie autrement que selon la figure de « sortie du signe » qui vient d’Artaud et de Bataille, qui a marqué tout le modernisme et qui le marque encore maintenant sans doute, toute cette « nietzschéisation » du langage et de la société, qui fait le mime de la folie, mais qui n’est qu’un mime justement. Le très grand paradoxe de ce modernisme, c’est de n’engendrer que du mime, c’est à dire par définition même, à mon avis, de la mauvaise poésie parce qu’ici, de nouveau, la poésie a derrière elle une certitude de ce qu’est la poésie.

Ce rôle de rattrapage du paradis perdu, d’antiarbitraire du signe, de substitut du sacré, d’ersatz de l’union primitive des mots et des choses, c’est à quoi s’oppose l’historicité radicale de la poésie et ce que j’ai appelé, dans La rime et la vie, l’athéisme du rythme, athéisme d’un tout autre ordre que l’athéisme au sens religieux du mot, et à entendre dans celui où les artistes des époques religieuses mêmes, qui étaient certainement tout à fait des croyants, font de l’art dans la série propre de l’art. C’est le problème de la spécificité de l’art et donc celui, je crois, de la réhabilitation de cette notion très, très mal comprise de Baudelaire de « l’art pour l’art ». Elle a été comprise comme un esthétisme alors que je crois qu’il s’agit de l’intuition d’un rapport entre art et sujet, entre art et éthique, qui intériorise l’éthique et même le politique dans le poème. Avec ce problème, c’est celui tout entier de la modernité poétique qui est en jeu. Il est vrai qu’il y a eu toutes sortes de liens entre la forme poétique et la réflexion scientifique. Mais Aristote déjà faisait la différence, dans la Poétique, entre Homère et Empédocle, c’est à dire entre la poésie et les vers. Ce n’est pas parce qu’Empédocle écrit en vers que c’est de la poésie. Il n’y a peut-être que Lucrèce qui reste un exemple, à ma connaissance unique, non pas d’une science ou d’un savoir mis dans la poésie, mais de l’union même d’une vision « scientifique », au sens de connaissance du monde, et d’une vision poétique du monde. Ensuite, si on pense à d’autres exemples comme la Semaine de du Bartas au XVIe siècle, je crois que ce ne sont plus que des représentations du monde en forme poétique. Il y a peut-être l’exception de la poésie alchimique du XVIe siècle ou le cas assez particulier des Chimères de Nerval et de certains poèmes d’Yvan Goll. Mais par exemple tout Saint-John Perse, à mon sens, est une sorte d’identification énumérative du monde, une sorte d’encyclopédisme poétique et cela n’entre pas dans cette série. Alors qu’inversement, on peut voir une autre figure qui est assez rare : c’est la transformation de la poésie en fonction d’une vision supposée scientifique du monde, et c’est le cas de l’œuvre poétique de René Ghil, de ses poèmes proprement dits, alors que l’on n’édite plus de lui que le Traité du Verbe. Il y a donc des impressions de science sur la poésie. Il y a là, en chemin, des gens comme Valéry, comme Roger Caillois et, de nouveau, on rencontre deux sortes de mime : il y a un mime interne qui est celui du calcul, de la contrainte codée, et qui me semble fondé sur une idée mimétique de la science, et il y a le mime externe, fondé, lui, en fonction des savoirs. C’est par exemple le cas, mais très ironique, de l’Immaculée Conception d’Eluard et de Breton, qui est imitation volontaire. Il y a le problème du jeu, qui est très pervers, à mon sens, dans la mesure où, en passant de Queneau à l’OULlPO, on passe de quelque chose qui est assez mystérieux (car je ne sais pas exactement quelle est la « formule chimique » de la drôlerie de Queneau) à autre chose. Car le problème, ici, est que Queneau est drôle et l’OULIPO ne l’est pas. Je crois que cela tient à ce passage vers la notion fonctionnaliste de jeu, qui aboutit de nouveau à des programmations mimétiques. Autrement dit, il y a une mathématisation ludique ou post ludique qui cherche à réintroduire le calcul et qui est très ambivalente, puisqu’en même temps, dans les textes programmatiques de l’OULIPO, il y a la déclaration répétée qu’on ne fait pas de la littérature, mais en même temps les ateliers d’écriture jouent manifestement le sérieux et, tout en contrecarrant une idéologie spontanéiste, la contrainte devient quelque chose qui revient à ce qu’elle critique dans la mesure où le problème de la poésie est sans doute qu’elle ne passe ni par le calcul ni par l’absence de calcul.

Alors, sur le chemin du Petit Poucet qui traverse toute cette forêt de symboles, il y a encore toutes sortes d’autres clichés. Du côté « nature », il y a « l’enfant-poète » (ça c’est le plus délicieux, l’enfant-poète !). Le poète-enfant me semble faire partie des illustrations du spontanéisme reliées à une vieille comparaison -Nature. Derrière cela, il y a l’homologie entre l’individu et l’espèce, et le « jour ». Il est remarquable que, dans Beaufret, dans Heidegger, revient toujours cette comparaison entre le matin de la vie et le matin du jour, le midi de la vie, le soir de la vie, etc. Cette très, très anciemie comparaison entre l’humain et le cosmique, enfance maturité vieillesse, qui a même été appliquée aux langues et que déjà rejetait Humboldt, dit tout le problème de la spécificité et de l’historicité du langage. Il y avait donc bien une dénonciation de la confusion entre science et poésie dans ce numéro de Poésie 89 à travers plusieurs contributions, celle qui était fondée en science, comme celle de Jean-Marc Lévy-Leblond, d’autres qui se fondaient sur la philosophie de Bachelard. Sans faire la critique de cette autre identification chez Bachelard qui a, à mon sens, fourvoyé toute une génération — et quand j’étais jeune, j’étais évidemment fasciné par les livres de Bachelard sur la poésie, jusqu’au moment où j’ai compris que c’était complètement stérilisant parce que la poésie y était identifiée aux éléments, donc aux choses — et on retrouve là la poésie des choses. Mais c’est un clair de lune, ce que savait très bien Mallarmé, qui disait de la lune : « Elle est poétique, la garce... » On retrouve ici un autre aspect de la défense de la poésie, qui dit : « La poésie échappe à la poétique. » C’était une autre intervention, de Luis Mison, Espagnol, dans ce même numéro de Poésie 89. Je crois qu’on peut dire que la poésie échappe à la poétique, oui, quand la poétique procède de la poésie. Mais si la poétique n’est rien d’autre qu’une réflexion qui se forme à partir des transformations du poème, la poétique ne peut pas être ce à quoi la poésie échappe, au contraire, la poétique est ce qui s’échappe du poème, qui attaque les autres savoirs et qui les remet en cause. C’est donc en ce sens que je dirais qu’il y a un contre-savoir dans la poésie, dans la poétique qui s’en dégage et qui n’en est que l’accomplissement réflexif. C’est l’infini qu’il y a dans un poème et qui, en fait, n’a pas de nom. Il se trouve qu’il y a quelques mois j’ai relu la Poétique d’Aristote et je me suis rendu compte d’une chose qui ne m’avait jamais frappé auparavant. On dit toujours, à partir du titre du livre d’Aristote, qu’il s’agit d’un livre sur la poétique. Ce sont les deux premiers mots : « Peri Poiêtikês ››. Mais je me suis aperçu que ce n’est pas cela le titre du livre d’Aristote, mais plutôt « Sur la poétique même » : « Peri Poiêtikês autès », « autès » est le troisième mot. Et pourquoi » ? Parce qu’au tout début de son texte, Aristote dit que l’objet de la poétique n’est pas d’étudier la comédie, la tragédie, non plus que d’étudier ce qui est métrique par opposition à ce qui n’est pas métrique, mais ce qui est sans nom jusqu’à maintenant : « anonymos », ce qui est anonyme. Cela m’a frappé comme étant quelque chose qui est toujours vrai, c’est-à-dire que l’objet de la poétique est en effet ce qui n’a pas de nom, ce n’est pas simplement la connaissance de ce que c’est qu’un vers ou de ce que c’est que de la prose. Et du coup, c’est immédiatement un inconnu qui se dédouble parce que si l’objet de la poétique est l’inconnu dans le langage, c’est immédiatement le propre inconnu du langage, l’inconnu des concepts avec lesquels on pense le langage. C’est en ce sens, je crois, que la poétique se sépare de l’esthétique telle qu’on en trouve la définition chez Kant dans la Critique de la faculté de juger : « Est beau ce qui plaît universellement sans concept. » Sans doute est-ce vers sa propre ignorance que va la poésie, et c’est par sa propre ignorance qu’elle acquiert une capacité critique et particulièrement de critique des savoirs d’époque. La poésie n’a pas à le savoir, elle n’a pas à être son propre savoir, et c’est précisément quand elle montre d’abord son savoir de la poésie qu’elle manque la poésie. C’est ici qu’intervient alors le plan du rythme, dans la mesure où je crois que seul le renouvellement de la notion de rythme peut faire la critique du signe, c’est-à-dire de la rationalité binaire. Je m’appuie évidemment sur mon propre travail de critique du rythme pour essayer de penser ce statut du langage dans les savoirs contemporains, ce à quoi me pousse cette mise en opposition de la science et de la poésie. On rencontre ici cette notion tellement rebattue aujourd’hui de « sujet », qui a été prise comme propriété de la psychanalyse, alors que dès Freud, on lit explicitement que la psychanalyse n’apprend rien de ce qu’est le sujet du poème. Il y a, sans doute, confusion entre plusieurs sujets, et le sujet du poème n’est pas le sujet dont parle la psychanalyse. C’est sans doute uniquement par ce que j’appelle emblématiquement « poème » (et qui peut être aussi bien n’importe quelle œuvre littéraire) qu’apparaît un élément instable, fragile, incertain, qui est constamment confondu avec l’individu ou avec le subjectivisme. Tous les sociologues qui nous parlent maintenant du retour du sujet parce que nous serions apparemment dans une ère post-structuraliste reconfondent, je crois, individu et sujet, c’est-à-dire que l’on retrouve les effets du signe, de la perversité du signe.

Et, pour mettre à nu ce que j’appellerais une éthique de l’historicité, une éthique du poème, il faut essayer de penser l’éthique et le politique à travers le poème comme mutuellement nécessaires l’un à l’autre, sinon on a l’éthique à part, le politique à part, c’est-à-dire Sodome, puis la poétique à part, c’est-à-dire ce qu’il y a de plus lamentable au XXe siècle : le formalisme poétique, le formalisme des idées sur le langage. Ce qui fait la richesse du structuralisme, de l’analyse des « Chats » de Baudelaire par Jakobson et Lévi-Strauss par exemple, c’est que ce sont de petites merveilles techniques d’horlogerie, mais qui ne sont en aucun cas les premiers éléments de la question : « Qu’est-ce que c’est qu’un poème, et comment faire la différence entre un poème et ce qui ressemble à un poème ? » Je crois que c’est là le problème essentiel de la poésie qui, en se cognant entre les murs, avance à travers des séries d’oppositions binaires pour aboutir finalement à un rapport entre poésie et éthique propre à la poésie et qu’on retrouve, je dirais, comme absence, particulièrement dans le domaine français. J’ai été très frappé, au hasard des lectures, de voir combien les traditions « à la française », depuis le surréalisme, excluent un certain nombre de choses : par exemple, le surréalisme a fait barrage à l’expressionnisme dit « allemand » et à la postulation éthique dite « slave » chez des gens comme Alexandre Bloch et Tsvétaïeva, ainsi que chez des Polonais comme Gombrowicz : je pense à son essai La Haine des poètes, où il attaque ce qu'il appelle l’attitude religieuse, par quoi il ne désigne pas les mauvais poèmes, mais au contraire les plus beaux poèmes. Et l’attitude religieuse est exactement ce que je comprends par le sacré comme union des mots et des choses.

C’est donc un problème de la poésie elle-même, celui de sa propre éthique, qui me fait redécouvrir avec beaucoup d’admiration Baudelaire par exemple, lorsqu’il dit dans un de ses articles de l’Art romantique en l859, en des termes étonnamment modernes : « l’art moderne, c’est l’union du sujet et de l’objet. »

Il y a aussi au passage une mise ensemble du concept de modernité que réinvente Baudelaire avec celui de sujet et d’éthique. C’est assez étonnant, dans la mesure où, en même temps, cela s’inscrit dans la pensée de ce que Baudelaire appelle « la petite vie ». Tout cela donne ce que j’appellerai une absence du russe dans la poésie française. C’est un constat, celui du vide de l’éthique dans la poétique française, structuraliste et néostructuraliste. L’éthique est pour moi l’accompagnement d’un vide du sujet. C’est donc inévitablement de l’utopie puisque ce n’est pas un mode de pensée à quoi toutes les traditions du XXe siècle font la place, c’est une postulation de l’inséparabilité du poème, de l’éthique et du politique. En ce sens, la connaissance poétique réalise bien une sorte de coïncidence des contraires qui apparaît, se révèle, mais qui en même temps se théorise rarement à travers tout ce que l’écrit des poètes sur la poésie décrit dans sa démarche oraculaire. Le peintre, au moment de prendre son pinceau, doit à la fois tout savoir et tout oublier. De même pour la critique de la poésie. Je crois que c’est vital, non pas tant pour la connaissance de la poésie déjà faite (la poésie n’est pas l’histoire de la poésie, c’est chaque fois à la fois tout ce qu’on sait de la poésie et tout ce qu’on n’en sait pas), mais pour le poème à faire, beaucoup plus important que la masse des poèmes connus et déjà faits. Donc cet effet critique passe certainement par la méfiance de ce qui ressemble à la poésie. Du coup cela déplace la notion du facile et du difficile, la pensée du langage, de l’éthique du langage et, ma foi, même si c’est utopique, cela rejoint ce regard sur la théorie et sur les pratiques qui aboutit à une sorte de rire, qui n’est pas celui du ludique, car, paradoxalement, le ludique ne rit pas (et ne me fait pas rire : le ludique se prend au sérieux). Non, c’est forcément une sorte de rire du théâtre de Guignol. Tout le monde ne peut pas avoir le rire des dieux d’Homère […]

DÉBAT.

« Le chiffre et la lettre »

Gérard COHEN-SOLAL. L’art africain, quand on ne le connaissait pas, était quand même déjà de l’art africain. Il n’y avait pas d’élaboration très structurée de ce qu’est l’art, de ce qu’est l’œuvre créatrice, mais il y avait des contraintes réelles et c’est aussi l’expression d’un milieu, d’une religion, d’une philosophie, de règles de droit. Il y avait tout cela. Ce n’est pas parce qu’il était inconnu qu’il n’existait pas.

Ceci pour en revenir aux poèmes : ce n’est pas l’écriture ou la lecture qui fait le poème. Le poème est là. Dès lors qu’on le lit s’effectue un travail de re-création. Les sensations, les sentiments esthétiques, le bonheur profond qu’on éprouve trouvent leur origine maintenant, au moment où on lit, et non pas au moment où il crée. Et cela est différent d’un moment à un autre. Donc l’historicité que j’accepte parfaitement est le fait que, durant tout le temps des sociétés et des hommes, cette œuvre se revivifie, trouve des beautés qui n’y existaient pas, qui n’y étaient pas délibérément inscrites.

Ce qui me gênait un peu était l’affirmation que l’écriture, donc l’enseignement, était la condition d’accès à ces œuvres, à cette beauté, alors que je pense que c’est simplement un moyen technique comme un autre de fabriquer sa propre beauté sur le support qui lui est offert.

Henri MESCHONNIC. Oui, mais pour cela il faut tout de même qu’il y ait lecture !

Régine BLAIG. Cela dit, l’art africain n’existait pas tant qu’il n’a pas été découvert, tout comme le temps n’existe pas en dehors de l’être humain. Tant qu’on ne compte pas le temps, il n’existe pas... Mais ceci est une autre polémique.

L’art africain était une production locale, chaque fois différente, de gens qui en avaient besoin pour leur propre fonction. Plus c’était beau, plus cela devait fonctionner. Mais ce n’était pas de l’art au sens européen du mot. Ce n’est devenu « de l’art africain » — et d’une façon très uniformisée qu’à partir du moment où on en a eu connaissance et qu’on y a porté un certain intérêt. Mais pour les gens qui le produisaient, cela n’avait pas une fonction d’art.

Henri MESCHONNIC. Oui, ce n’est pas de l’art au sens où en Europe l’art s’est séparé de la religion. Je crois que d’après les textes des spécialistes de l’art africain, il y a une sorte d’indifférenciation entre le sentiment esthétique, car il est absurde d’imaginer que dans l’art cultuel africain les gens n’avaient pas de sentiment esthétique ; au contraire, comme tu le dis, ils avaient bien le sentiment que plus quelque chose était beau, plus c’était efficace. Une efficacité cultuelle n’était donc pas séparée de la valeur d’art.

Dans le fond, l’art des sculpteurs des églises du Moyen Âge était un peu cela aussi. Il n’y avait sans doute pas de séparation entre Part comme art et Part comme expression d’une foi.

Gérard COHEN SOLAL. Quand je dis « cet art existait », je dénonce le fait qu’à un moment donné nous avons dit : « Tiens, ça, c’est de l’art », comme si auparavant ça n’existait pas. Il a fallu qu’on reconnaisse et qu’on investisse les Africains d’un statut associé à notre regard et à notre critique pour dire : « Il y a un art africain. » Or je dis que ce n’est pas à partir du moment où l’on dit « il y a un art africain » que l’objet acquiert un statut d’œuvre d’art...

Henri MESCHONNIC. Ça dépend pour qui... Pour reprendre cet exemple de l’art africain qui est très intéressant, il y a déjà des cabinets de curiosités où des princes européens collectionnent des objets d’ivoire, par exemple des Portugais, dès la fin du XVIe siècle. Les voyages du XVIIIe et du XIXe siècle ramènent plein de choses, mais cela entre dans des collections privées ou des musées pêle-mêle. Quand on voit des photos des anciennes dispositions des vitrines des musées du XIXe siècle, on voit bien la façon dont les objets étaient exposés : cela montre pêle-mêle les objets d’artisanat, culinaires, etc. et les masques. C’est chez les peintres, par exemple, qu’apparaissent des masques africains aux murs. Ce sont donc les peintres qui commencent à voir cela comme de l’art, séparé des cuillères et des casseroles. Alors que les musées entassaient énormément de choses qui restaient, pour les muséographes et les ethnologues, matériels de la vie, anthropologie. C’est cela qui est beau dans cette histoire : ce sont les artistes européens qui « inventent » l’art africain comme art. Maintenant s’il est difficile de savoir ce que c’était pour les Africains eux-mêmes, ils ont tout de même inventé des formes d’art extraordinaires !

C’est tellement pas naturaliste, tellement « cubiste » parfois selon les arts, qu’ils savaient bien ce qu’ils faisaient, d’une certaine façon. Ils voyaient bien que cela ne ressemblait pas à un corps humain ordinaire ! Donc c’était de l’art, oui, mais pas séparé, pas différencié au sens du « marché de l’art » que nous connaissons aujourd’hui.

Régine BLAIG. Selon leurs convictions, c’étaient des objets destinés à être brûlés ou abandonnés aux termites, ou au contraire gardés le temps d’une vie, puisqu’ils représentaient par exemple le mari ou la femme de l’au-delà de chacun d’entre eux, ou bien des couples de jumeaux que l’on gardait jusqu’à l’extinction de l’un d’entre les vrais jumeaux. Ce n’était pas une forme d’art, mais une forme de fonction.

Henri MESCHONNIC. On joue sur le mot « art » ici, au fond.

Claude BIRMAN. Je reviens sur le rapport entre le colonialisme, que tu as évoqué, et l’art africain, par une anecdote, pour aller dans ton sens, sur ces spécialistes de la mythologie des Dogons qui élaboraient tout un tas d’interprétations et qui, un jour, alors qu’ils étaient en train de discuter, se font déranger par un Dogon qui leur tape sur l’épaule en disant : « Nous avons aussi notre interprétation de nos mythes », qu’on ne leur avait jamais demandée...

Alors, cette espèce de chosification — traiter les faits sociaux comme des choses — ça peut mener loin. Effectivement il ne faut jamais oublier, et notamment lorsqu’on parle d’art, que les gens qui produisent des œuvres ont aussi leur propre approche de ce qu’ils font. Ce sont des hommes.

Et je crois que ce respect de la culture de l’autre est le début d’une manière de se débarrasser des catégories toutes faites, que tu essayais de détruire.

Lorsque, dans notre tour de table des présentations, tu disais : « Je produis je ne sais quoi », on comprend maintenant que ce « je ne sais quoi » n’est absolument pas n’importe quoi, mais au contraire, par excellence, ce non-savoir dont tu parles dans la poésie, comme tu l’as montré avec Aristote : ce qu’il s'agit de dire, dans le poétique, c’est justement ce qui excède les catégories attestées. En cela, on peut supposer que l’Africain qui composait la statue de son épouse savait très bien lui aussi qu’il visait quelque chose au-delà de ce qui est attesté. Et, de ce point de vue, il y a une universalité de l’art, en ce sens que ce qui est produit résiste à toute réduction à une fonctionnalité, par exemple.

Et ce que j’ai trouvé le plus éclairant, sur le plan philosophique, c’est cette discussion sur ce thème « objet cultuel-objet fonctionnel », auquel je reviendrai plus tard. Mais tu opposais l’objet d’art à la petite cuillère (commencer à séparer les objets d’art des petites cuillères) : c’est un problème. Bien sûr, on peut dire que l’objet d’art est l’objet qui n’a pas de statut fonctionnel. Mais en un sens c’est dommage, parce que cela veut dire justement que l’objet fonctionnel cesse d’être signifié, cesse d’être plus que lui-même. Or, la signification, c’est de signifier justement le fonctionnel. Et par conséquent, s’il n’y a pas dans l’objet cultuel, masque africain, de différence entre ce qui est artistique et ce qui est fonctionnel, cela peut prendre alors deux sens, et ce qu’il y a peut-être à interroger n’est pas tant l’objet d’art mis à part du fonctionnel que l’articulation des deux : comment se fait-il qu’il y ait des objets qui puissent prendre un sens dénué de ce statut artistique, et comment se fait-il que, pour leur assurer un statut artistique, il faille les mettre à distance du fonctionnel ?

Philippe GUMPLOWICZ. Est-ce que ce n’est pas Baudelaire qui a justement enregistré cette espèce de divorce, daté historiquement, où tout se trouve réduit à la seule subjectivité du poète ? Il y a eu cette sorte de divorce, provoqué historiquement : on a exclu tout aspect fonctionnel éventuel de ce qu’on appelle « art » tel qu’on l’entend encore en ce moment. Et Baudelaire en parlait comme d’une espèce de déchéance : après tout, prenons acte d’être exclus, soyons magnifiques dans le fait d’être exclus... Mais cela correspond à un mouvement qui n’est pas un mouvement de nature, mais un mouvement culturel, cette division forcée, et qui n’est pas vécu du tout comme étant un bien par Baudelaire lui-même.

Henri MESCHONNIC. Effectivement, Baudelaire, dans « Le peintre de la vie moderne », critique les peintres contemporains qui représentaient des personnages en costume grec. Ce qu’il voulait, c’était qu’on les représente avec les vêtements du quotidien. Et c’est ce qui fait qu’en un sens il refuse la différence entre le « grand art » et le « petit art » : il valorise beaucoup les images de mode et ce qu’il appelle « la petite vie » (je trouve cette expression extraordinaire, la « petite vie »). C’est la réaction de Baudelaire contre un art complètement académique.

Francis BAILLY. Il y a des personnes qui posent la question de l’éthique des théories scientifiques, et pas seulement de l’éthique, mais de la théorie elle-même, et puis d’autres personnes qui se posent des questions relativement à l’esthétique des théories en ce domaine. Et on peut se dire qu’il y a effectivement, bien que ce soit toujours écrit dans le même langage, mathématique ou formel, des bonnes théories et des mauvaises théories, non pas au sens où l'une serait plus vraie ou plus fausse que l’autre, mais précisément en quel sens ? Et le sens qui apparaît, c’est qu’il y a des théories qui sont formulées comme elles le sont, plus fécondes que d’autres. Par exemple, une théorie du mouvement formulée d’après les lois de Newton et une théorie du mouvement qui conduit exactement au même résultat, mais exprimée dans la formulation d’Hamilton ou celle de Lagrange, comportent en elles une force séminale très différente. Dans un cas, celui de Newton, on a une théorie qui rend bien compte des phénomènes et s’en contente, alors que dans le cas d’Hamilton on se réfère à des principes, par exemple des principes de conservation de l’énergie qui produisent les mêmes équations, mais qui, néanmoins, sont beaucoup plus vastes dans leur portée. On ne dira pas que la théorie de Newton est « mauvaise », mais on dira qu’elle fait appel à une structure conceptuelle telle qu’elle est finalement adéquate à son objet. Alors que la théorie d’Hamilton est beaucoup plus générale, beaucoup plus principielle, s’applique à bien d’autres objets : il y a alors non seulement une capacité de généralisation, mais aussi une capacité de production d’autre chose. Du point de vue scientifique, je vois un peu ce qu’on peut faire comme distinction. Alors, est ce que tu pourrais dire si tu as des critères du même genre pour définir ce qu’est un bon et un mauvais poème ?

Henri MESCHONNIC. C’est une question qu’on ne peut pas éluder, bien qu’il y ait des théories qui éludent ce genre de choses. Par exemple, l’appli cation du structuralisme et de la linguistique à la littérature est pour moi l’exemple parfait d’une sorte de technicisme, de méthodologisme, qui fait comme s’il n’y avait que des problèmes de méthode vis-à-vis du langage et des objets de langage. Ce qui fait que, pour moi, l’échec des analyses structurales de la poésie n’est pas dans leur manque de concepts linguistiques, parce que c’est parfait chez Jakobson, mais ce qui leur manque, c’est de se poser même certaines questions, et au moins trois qui manquent alors là chez Jakobson (je repense là à l’analyse des « Chats » de Baudelaire par Jakobson et Lévi Strauss) : la première est celle de l’historicité, au sens où « Mémoire » de Rimbaud, c’est neuf en l872 et ça continue d’être neuf maintenant. La seconde est : « Qu’est-ce que c’est qu’un poème ? » Tout est fait comme si la poésie et le vers, c’était la même chose. Alors, c’est l’analyse du vers, mais pas de la poésie. Et troisièmement il manque la question énorme, qui est complètement effacée : « Qu’est-ce que c’est qu’un beau poème ? Qu’est-ce que c’est qu’un mauvais poème ? »

Alors, tant qu’on élude ces questions, qui pourtant se posent empiriquement, je crois qu’on a des théories qui sont, effectivement, en un sens, adéquates à leur objet, parce que le structuralisme, ça marche merveilleusement. Ça marche, mais dans ses propres limites, et en même temps ça donne l’impression qu’il n’y a pas de limites... Je crois que c’est cela, le critère de ce que j’appellerais peut-être une théorie non seulement adéquate à son objet, mais même trop adéquate à son objet, car c’est une théorie qui ne montre pas ses limites, qui fait comme si elle n’en avait pas. Et le structuralisme, pour ça, est parfait, c’est l’accomplissement le plus dogmatique du signe. Le signe, signifiant-signifié et toute la paradigmatique sont faits pour donner l’impression que c’est la nature du langage. Mais, pour moi, ce n’est pas la nature du langage, c’est un modèle historique.

C’est formidable parce qu’au fond tout est dit avec une formule comme celle-là. Mallarmé, dans une lettre autobiographique qu’il écrit à Verlaine, lui dit : « Vous tenez vraiment votre syntaxe. » Je trouve cela merveilleux, parce que la syntaxe est une notion de la langue. En tant que notion de la langue, c’est une division traditionnelle, une pensée du discontinu. La notion de syntaxe ne permet pas du tout de penser le langage, mais, telle que Mallarmé l’applique à Verlaine, ce n’est plus une notion de la langue, c’est la subjectivation des catégories de la langue : « Vous tenez vraiment votre syntaxe ». C’est une pensée du discours, c’est-à-dire une pensée du sujet. Montaigne dit : « Je veux pouvoir quelque chose du mien. » Tout est là-dedans aussi.

Autrement dit ce sont des pistes, nous n’avons pas autre chose que des pistes. Il n’y a pas de recette pour savoir ce que c’est qu’un bon ou un mauvais poème, un bon haïku ou un mauvais haïku.

Je ne sais pas... Mais il me semble que c’est dans cette direction-là... Autrement dit, voilà un poème qui ressemble vraiment à ce qu’il est seul à pouvoir être. C’est cela qui fait la différence, mais en quoi est-ce que cela consiste ?

L’ŒUVRE DE L’ART

par Claude Birman

Il était convenu que je propose quelques éléments d’approche de l’artiste, pris dans le texte biblique, à travers le personnage de Betsaleel qui est celui qui construit le Tabernacle dans le désert (Exode, 35-36).

On trouve ces éléments de compréhension dans une phrase. Le contexte est le suivant : Moïse est redescendu de sa montagne, le visage rayonnant, et il propose aux Hébreux de construire une demeure pour que Celui qui a transmis la Loi à Moïse puisse être au milieu du camp des Hébreux et non plus simplement là-haut sur la montagne. Sur la montagne, la Voix donne le Décalogue, les Commandements ; Moïse en redescend et dit, entre autres choses : « Celui qui m’a parlé a demandé qu’on lui fasse une place au milieu de nous. Pour cela, il faut que chacun apporte de quoi bâtir cette maison. » Tous les Hébreux apportent donc ce qu’ils ont à donner : « Tous les hommes et toutes les femmes, ce que leur cœur portait à offrir pour tout l’ouvrage que l’Éternel — traduit-on — avait ordonné d’exécuter par la main de Moïse, les enfants d’Israël l’apportèrent en offrande à l’Éternel. » (Verset 29.)

Le mot « Éternel » est ici peut-être mal choisi dans la mesure où, précisément, il s’agit qu’il ne soit pas seulement l’Éternel, mais qu’il soit au milieu, là dans le camp, et pas seulement là-haut sur la montagne.

Est décrite cette synergie, ce rassemblement où chacun apporte quelque chose. Les détails en sont très beaux, c’est une énumération très concrète : il y en a qui apportent « des bracelets, des pendentifs, des anneaux, des colliers, des étoffes d’azur, de pourpre, d’écarlate, de lin, de fin lin, de poils de chèvre, de peaux de bélier ». Bref, ils apportent tout ce qu’ils ont, car il s’agit que cela convienne à cette Voix qui demande à vivre parmi les Hébreux, dont on imagine l’émotion. On apporte donc ce qu’on a et notamment tout ce qu’on avait raflé en Égypte. Cela dit pour situer le contexte.

La généalogie

Le passage qui nous intéresse est la phrase suivante, c’est-à-dire les versets 30, 31, 32 et 33, que l’on va regarder de plus près. Moïse s’adresse alors au peuple et dit : « Voyez : Hachem a appelé par son nom Betsaleel, fils de Hur, fils d’Uri. » Cette première phrase contient plusieurs éléments. Il y a plusieurs personnages : le peuple rassemblé, Moïse, lequel parle au nom d’Hachem cela fait déjà trois et qui désigne Betsaleel au nom d’Hachem, ce Betsleel lui-même étant défini par sa généalogie, ses deux ascendants, Uri et Hur, tous deux de la tribu de Juda, qui apparaît donc aussi présent à l’arrière-plan.

D’abord, qui est Uri » ? On peut rappeler avec Rachi qu’il était fils de Miriam, sœur de Moïse. Betsaleel est donc un proche de Moïse, ils sont apparentés. Que l’artiste soit proche du prophète ne nous étonne pas, ici, mais ils sont apparentés à deux titres : d’abord par Uri, puis par Hur, son grand-père qui, lui, était fils d’Aaron.

Que caractérisent ces deux filiations » ? Beaucoup de choses, mais les commentaires mettent l’accent ici sur un point précis, en apparence un peu détourné, qui est que Miriam doit être considérée comme l’une des sages-femmes qui ont refusé de mettre à mort les petits garçons en Égypte lorsque Pharaon l’avait exigé d’elles.

Du côté matrilinéaire, Betsaleel s’inscrit donc dans une perspective de résistance, résistance à un pouvoir mortifère. Les généalogies dans la Bible nous disent par là qu’untel s’inscrit déjà dans une filiation et vient donc reprendre et accomplir quelque chose déjà préalablement en jeu et qui représente un très ancien combat.

Du côté paternel, c’est encore plus net : son grand-père Hur est ce fils d’Aaron qui s’est fait tuer lorsqu'il s’opposait à la construction du veau d’or, ce qui est très beau et très profondément éclairant.

Des deux côtés la mort est en jeu.

Voici donc ici la première détermination : le grand artiste est présenté comme quelqu’un qui, généalogiquement, a affaire avec une lutte à mort. Rien ne naît de rien : on a une affirmation puissante qui prend sa source dans une opposition radicale. Cette radicalité, on le voit, est double, faite d’une part de la défense de la vie contre l’oppression absolue et, d’autre part, du fait de mettre sa vie même en jeu pour s’opposer à la résurgence de l’idole (car le veau d’or resurgit au désert comme une rémanence de l’esclavage en Égypte).

Et qu’est-ce que ce veau d’or exactement, sinon le faux œuvre ? Manière de dupliquer l’oppression, c’est-à-dire pour les démarches abstraites, le démembrement de l’identité.

Ce pathétique de Hur qui, mourant parce qu’il s’oppose à la construction du veau d’or, est précisément le grand-père de celui qui va construire le Tabernacle, constitue évidemment un enseignement génial. C’est, autrement dit, l’idée que le poète qui accomplit son œuvre est celui dont les aïeux ont été des poètes assassinés. (Et nous avons là dessus un récit d’Élie Wiesel.)

Betsaleel, d’autre part, reprend le combat de sa tante Miriam, cette fois non plus directement contre l’oppression, mais contre le retour, dans l’œuvre, de l’oppression. Il y a ici une symétrie, et l’on pourrait dire que le veau d’or est à la politique de Pharaon ce que le Tabernacle sera à la parole de Moïse. Ainsi, de même que Moïse et Pharaon s’opposent, s’opposent le veau d’or et le Tabernacle.

Il s’agit donc d’une œuvre d’art qui installe au milieu des Hébreux, sous une forme effective — un principe, une intentionnalité, qui ne sera plus seulement un sens, quelque chose d’abstrait, mais au contraire un centre, un mode de vie. Le rôle de l’œuvre est de rayonner : une œuvre d’art est comme un arbre qui crée l’espace qui se déploie autour d’elle. L’arbre à la fois tire substance du sol qui l’entoure ; comme, ici, les Hébreux apportent tous leurs possessions, l’œuvre se nourrit de ce qui l’environne, mais l’arbre rend ensuite par son feuillage, par ses fruits, par son ombre, ce qu’il a aspiré, centre son environnement et crée son propre espace. Bien entendu, le veau d’or proposait la même chose, mais d’une manière fausse, c’est à dire en répliquant l’oppression dont pourtant les Hébreux avaient justement voulu s’affranchir. (On peut dire au passage, d’ailleurs, que les femmes avaient refusé de participer à la construction du veau d’or : elles avaient refusé de donner leurs bijoux, lesquels servaient très précisément à distinguer l’identité, puisqu’aux bijoux de famille est associée l’identité des gens. Les femmes n’ont donc pas voulu marcher dans ce projet qui voulait fondre l’identité — définition du projet fasciste ; les hommes, par contre, ont édifié le veau d’or parce qu’ils s’impatientaient de ce que Moïse restait sur sa montagne, c’est-à-dire que précisément le Tabernacle manquait, n’est-ce pas ? Voilà que Moïse est sur sa montagne et reçoit la Loi, très bien, on nous le dit, mais en attendant, en bas, il faut y croire...) C’est-à-dire que tant qu’on n’a pas Dieu là, présent au milieu de nous, ça reste douteux, et l’on peut être très pressé de mettre fin à ce doute en se créant soi-même son œuvre, œuvre humaine et qui serait alors ce faux poème par excellence pour la destruction duquel on est prêt à mourir si on est l’ancêtre d’un grand artiste (la « Novlangue » d’Orwell).

Voilà pour la généalogie. La leçon ici est, je crois, que cela ne s’improvise pas : l’homme de l’art, celui qui va véritablement concrétiser l’intention de vie, qui va faire que l’intention de vivre soit présente parmi nous et nous anime, celui-là est l’héritier d’une longue résistance aux différentes oppressions mortifères. Il y a donc là une historicité du cheminement de l’art qui ne doit pas être perdue de vue. En quelque sorte, s’exprime là le fait même de ce que vise le cheminement de l’art, la présence sensible de l’intentionnalité originelle.

L’élection

Donc, bien sûr, il y a le pathos derrière. Mais ce qu’il y a dans le présent, ce n’est pas cette espèce de souvenir des durs combats, c’est au contraire une évidence, une évidence immédiate, sans reste, sans bords et sans débordements, et qui est dans ce terme qui commence le verset : « Voyez », sur lequel les commentateurs s’en donnent à cœur joie en disant : « Voyez ». Voyez quoi ? Et la réponse que donne le Talmud est : « Voyez que Betsaleel a l3 ans... » Qu’est-ce que ça veut dire ? Bien sûr, c’est la Bar-Mitsva, à l3 ans. Il faut interpréter cette Guemara.

Cela veut dire que, d’abord et déjà, « treize » c’est « un ». La valeur numérique de Ehad, le mot qui veut dire un, c’est treize en hébreu. Donc quand on dit treize en hébreu, ça veut dire un, mais « un » non pas, là, formel, mais « plein », c’est à dire qui a tout en lui et qui est accompli.

« Voyez ». Je le comprends comme cela : cette longue lutte à travers les générations a fait en sorte que surgit quelqu’un qui est d’emblée — parce que treize ans ce n’est pas vieux, aussi — tout à fait en position de produire l’œuvre. Et, en effet, ceci nous permet de rendre compte de cette autre dimension de la création qu’est son immédiateté. Je ne crois pas dire de bêtise en rappelant que la première grande comédie qu’ait écrite Calderón le fut lorsqu’il avait treize ans, et elle est aussi bonne que celles qu’il a écrites après. Cela ne veut pas dire qu’il soit un enfant prodige comme Mozart ou d’autres. C’est treize ans et pas moins. Cela signifie que c’est un homme accompli, mais que dès qu’il est accompli en tant qu’homme, immédiatement, il est effectif. Les commentaires disent : « Voyez ». C’est donc aussi qu’il y a quelque chose là à admirer, quelque chose de miraculeux, précisément la présence là, immédiate, dans l’instant, de cette même Loi. Distinguons là, n’est-ce pas : il s’agit de la présence de la Loi dans le camp du peuple ; non plus sur la montagne, mais dans la plaine.

Or, cette présence est d’abord dans la présence de Betsaleel lui-même et ensuite dans son œuvre. On joue ici sur le sujet et l’activité créatrice que l’on dédouble.

Cela, c’est le deuxième élément : ce n’est plus la généalogie, c’est ce que j’ai appelé l’élection. Élection de Betsaleel, l’artiste, comme on dit, favorisé des dieux. En quoi est-il un favori ? Eh bien, précisément, la faveur, c’est la chance, c’est-à-dire le fait que son apparition a été rendue possible par une lente décantation, par une critique — on peut comparer sa généalogie à une espèce de critique, critique de l’oppression qui empêche la vie, critique des fausses œuvres — qui fait que, à un moment donné, la possibilité de l’œuvre nouvelle est dégagée. L’horizon dégagé, à ce moment-là, tout naturellement, comme pour le petit Aymerillot de la Légende des siècles. Voilà que Betsaleel est là, et on peut le désigner, avec Hachem, par son nom.

L’étymologie de Betsaleel que je retiens est celle-ci : Betsaleel est construit sur Etsel, l’ombre. Donc, les commentaires disent : « Ce petit, là, Betsaleel, est comme l’ombre de Dieu sur terre... » à la manière de Soliman le Magnifique (qui se présentait comme l’0mbre de Dieu sur terre). L’artiste, ici, est donc à prendre de droit divin non pas au sens où il est question de le soutenir ou de le consacrer, mais au contraire de reconnaître en lui, dans la manière dont il se comporte, l’évidence sensible qui correspond à l’évidence intellectuelle qu’apporte Moïse, bien que pourtant ce ne soit pas non plus un symbole de la Loi ou une espèce d’allégorie, non, ce n’est pas du tout cela puisque c’est voilé ; il est là lui-même, il est en correspondance avec ce dont Moïse vient parler, il comprend, il est, comme il est dit ensuite, inspiré, et pourtant il ne n’est pas non plus une image, car l’image serait la copie, alors que Etsel c’est l’ombre, mais l’ombre qui précède la chose, la prédétermination.

Etsel renvoie aussi, bien sûr, à Atsilout, dans la Kabbale, ce d’où vient le monde. C’est-à-dire qu’il est lui-même, à l’égard de la vie entre les hommes, comme Dieu lui-même est à l’égard du monde, si l’on veut cette image, ou comme la Loi de Moïse est à l’égard de l’Histoire.

Les aptitudes

Ce qui me paraît essentiel, pour comprendre la richesse de ce thème, et ce sur quoi je vais insister en troisième partie, puisqu’on vient de voir la généalogie puis l’élection et que maintenant vont s’évoquer les aptitudes de Betsaleel, c’est, me semble-t-il, de se délivrer de cette idée qu’ici l’œuvre d’art serait une illustration de la Loi. Ce n’est pas une illustration, c’est tout à fait autre chose, puisque c’est, si vous voulez, une trans-position. Par là même, c’est une transfiguration : à partir de ce qui, pour Moïse, est la Loi, qui vient de la montagne, Betsaleel va faire quelque chose qui est présent parmi les hommes et qui a la même valeur, mais une toute autre efficacité.

Alors, quelles sont les aptitudes de Betsaleel ? Cela va concrétiser ce que nous sommes en train de dire. Donc, troisième et dernière idée, les aptitudes qu’on prend le temps de passer en revue. « Il [Hachem] l’a comblé [Betsaleel] de l ’esprit d’Élohim, qui lui a départi habileté, intelligence et savoir pour toutes sortes d’ouvrages, pour concevoir des projets d’œuvres et les réaliser en or, en argent et en bronze, pour tailler les pierres à enchâsser comme pour œuvrer le bois et pour exécuter toute espèce d’ouvrage » (Exode 35, 3l-33). Il a d’abord ces trois grandes qualités, qui désignent, dans la tradition, la compréhension : Hochmah, Binah, Daath, c’est à dire la sagesse, l’intelligence et la connaissance.

Les commentaires disent, en résumé : « sagesse », c’est du côté d’une intuition, d’une évidence en quelque sorte révélée, qui nous est donnée. « Intelligence » est, au contraire, un discernement patient qui vient en partie de nous, qui n’est pas purement une évidence surgie qui me vient à l’esprit, mais quelque chose que j’ai cherché. Et « connaissance » est la synthèse des deux, c’est à dire quand il y a à la fois intuition et distinction, clarté de l’évidence et mise en état opératoire de cette évidence.

Par conséquent, très curieusement, voilà Betsaleel décrit d’abord pratiquement comme une sorte d’intello, ce qui est agaçant pour un artiste. Les commentateurs disent que ne n’est pas pour en faire un intellectuel au sens où Orson Welles l’entendait, lorsqu’il disait que tous les arts de spectacle et d’expression doivent se méfier comme de la peste de l’intellectualité, qui justement tournerait le dos à l’expression. Elle ne s’exprime pas comme celle de Moïse, cette intelligence. Si Betsaleel « a l’intelligence de Moïse », il l’a — et c’est un très beau commentaire que je vous résume — comme inversée : il est l’envers de Moise.

Voilà comment une anecdote dit la chose. Moïse va le voir et lui dit : « Construis une arche sainte, les objets et la résidence du Tabernacle. » (Il y a trois choses à construire : l’arche, les objets qui font la médiation et la demeure, la tente.) Betsaleel écoute et lui dit : « Tu es sûr qu’Il a dit ça ? Il n’a pas dit plutôt de construire d’abord la demeure, ensuite les objets et après, l’arche ? » Le Midrash dit que c’était là une mise à l’épreuve et que Moïse répondit : « Comment l’as-tu su ? C’est bien là la preuve que tu as compris, puisque j’inversais pour te mettre à l’épreuve et que tu as déjoué le piège ». Moïse s’exprimait de son point de vue. Moïse est le genre de type qui se soucie comme de l’an quarante de la demeure : du moment qu’il a l’arche, il est content. Pour lui, l’arche compte d’abord. Même si la Loi n’est pas recevable, l’important est qu’elle soit la Loi. Il lui suffit d’habiter une vérité totalement désincarnée pour que l’essentiel soit sauvé (c’est d’ailleurs pourquoi il traînait un peu sur la montagne). Tandis que Betsaleel est au contraire celui qui sait, comme le texte le dit ici, que l’idéal ne peut se maintenir dans ce monde sans être solidement protégé. L’arche sainte ne pourrait rester ne fût-ce que provisoirement, sans la protection de la demeure.

Ce que Betsaleel voit tout de suite, c’est la nudité, en quelque sorte, de l’arche, le fait que le sens qui ne serait pas anticipé par une formulation qu’il faut appeler esthétique, au sens étymologique, c’est à dire sensible, de l’ordre de la sensation, serait immédiatement vulnérable et même non seulement inaccessible et en danger, mais dangereux. Par conséquent, il faut d’abord la demeure pour pouvoir y mettre le sens.

C’est cela, l’intelligence de Betsaleel qui, comme tous les grands artistes, est un grand penseur, mais précisément un penseur qui ne commence pas par énoncer des pensées, mais qui commence au contraire par les installer. C’est un installateur. C’est la tekhnê. Mais il n’installe pas quelque chose qui serait déjà construit, déjà pensé si j’ose dire (c’est peut-être là ce qu’il y a de plus essentiel à dire). Son installation — l’image mauvaise. Il faut la garder parce qu’elle est provocatrice, mais il faut s’en méfier — installe le sens et, par là même, il l’instaure.

Pour le dire d’une manière simple : il y a une complémentarité entre Moïse qui vient avec sa Loi, mais qui finalement n’a pas où la mettre, et Betsaleel qui fait en sorte que tout soit tourné vers la réception de ce sens, c’est-à-dire qu’il n’y ait plus rien, dans le camp, de seulement fonctionnel. Son œuvre va être de faire en sorte que le sens circule. Pour que le sens circule, il faut que toutes les possessions des Hébreux soient rapportées à ce sens, servent à construire le Tabernacle.

Il y aurait donc, je crois, deux façons naïves de voir les choses. D’un côté, celle de l’artiste « mettant en images », en quelque sorte, les idées d’un penseur : Moïse qui « utiliserait » Betsaleel comme un ouvrier. De l’autre, celle de l’artiste qui ferait un peu n’importe quoi, comme ça, puis ça fait une œuvre parce que c’est joli : la fantaisie, au sens péjoratif, de l’art.

L’art n’est pas fantaisie. Il n’est pas non plus au service d’une cause préalable. Autrement dit, l’artiste ici fait en sorte que l’idéal soit protégé ; c’est-à-dire qu’il n’est plus un idéal, mais une évidence, quelque chose qui ne nous tire pas en dehors de notre vie quotidienne, mais qui, au contraire, infuse complètement notre quotidien. La poésie passe dans la langue et, en quelque sorte, la ressource, comme les arts plastiques passent dans la décoration ou le théâtre, dans la manière de marcher, de se mouvoir.

Pour finir, voyons le détail de cette conception des œuvres d’art.

Cette quadruple aptitude est d’abord, littérale ment, aptitude à « penser des pensées », ce qu’on peut aussi traduire par « concevoir des œuvres d’art ». Penser véritablement une pensée, ici, c’est lui donner forme, faire que cette pensée soit formulée : c’est ce qui fait toute la différence entre une pensée qui se cherche et une pensée qui se trouve. La pensée qui se cherche est du côté de l’intellection pure, du côté de Moïse. Comment se trouve-t-elle ? En trois temps qui sont l’or, l’argent, le bronze, c’est-à-dire qu’elle se trouve et se retrouve à des niveaux de plus en plus concrets, matérialisés même.

Au niveau de l’or, d’abord, la forme accomplie. Cette pensée qui s’accomplit et prend une forme claire, cette pensée parfaitement formée correspond ici à ce que nous appelons un chef-d’œuvre, pensée qui a pris une forme pure. Pure dans deux sens. D’habitude, lorsqu’on parle de pensée pure, cela désigne une pensée sans image, qui ne se réalise pas, alors qu’ici, au niveau de l’or, la pensée pure serait une pensée qui a développé sa propre forme, sa demeure, qui s’installe en elle-même et dans son propre être, qui se présente elle-même.

Ensuite, au niveau de l’argent (ici intervient un jeu de mots entre kessef et kissouf) correspond celui du désir. D’une certaine manière, là, on perd quelque chose et on gagne autre chose : il s’agit d’investir le désir et les aspirations. Cette pensée réalisée dans l’or rayonne et investit le mode même du désir des Hébreux autour.

Enfin, avec le bronze, elle concerne cette fois l’existence des gens. Ce n’est plus simplement le désir, c’est la manière dont ils s’orientent dans la vie même, la forme de leurs petites cuillères.

Un dernier mot sur le passage suivant où il est dit que Betsaleel peut aussi tailler la pierre et travailler le bois. Il peut tout faire, mais qu’est-ce que cela veut dire d’important ? Il y a ici une séparation : les trois métaux précieux d’une part, pierre et bois d’autre part. Ce n’est donc pas le même travail. La pierre et le bois, c’est la matière par excellence dans l’Antiquité. Mais ce qui relève ici du rapport direct à la matière, et non plus simplement du rapport à la présentation de la pensée, reste dans la continuation de la présentation de la pensée.

Pour le dire de manière nietzschéenne : toute élaboration objective est dans le prolongement d’une intuition poétique. Toute connaissance scientifique a commencé par des poèmes, la physique, par exemple, avec les poèmes de Parménide, ou le rapport entre la musique, la physique et l’acoustique chez Pythagore. C’est donc à partir d’une position de sujet qu’on va pouvoir viser une saisie objective. Qu’il y ait position d’objectivité suppose une subjectivité, et ce sujet lui-même est le résultat d’une activité poétique au sens fort du terme. Donc Betsaleel aussi, au-delà de son œuvre d’artiste proprement dite, va avoir affaire à la pierre et au bois dans le prolongement de son action.

Comment rendre compte également, ici, de l’opposition pierre-bois ? Il y a deux rapports à la matière : du côté de la pierre, mettre la matière en valeur. Il s’agit de tailler la pierre et de la sertir, de faire ressortir ce qui dans la nature peut être pour nous un mode de présentation du monde, nous présenter le monde à nous-mêmes. La pierre précieuse, c’est ce que l’on sort des entrailles de la Terre et qui, venant de la terre, trouve sa place comme faire valoir du monde extérieur à l’intérieur du monde humain.

L’autre geste, ici le rapport au bois, est le geste inverse : le bois n’est pas mis en valeur lui-même, mais il met en valeur. Le bois construira les étais, les supports. C’est l’usage de la matière comme matériau. On est donc là en pleine considération du fonctionnel. Il reste donc, en conclusion, à reprendre ce qui a été dit ce matin : cette espèce de remembrement qui s’accomplit nous amène à réfléchir sur le rapport entre fonctionnement et poésie, pour reprendre les termes d’Henri. Je ne suis pas sûr à proprement parler qu’il existe des objets purement fonctionnels selon cette différenciation fonctionnelle cultuelle, car, après tout, fonctionnel pour fonctionnel, on se passe d’objet ! Il fut dur d’imposer les fourchettes au Moyen Âge : c’était, au début, considéré comme dégoûtant de manger avec une fourchette.

Quand quelque chose est fonctionnel, on pourrait en dire, lorsqu’on le temporalise : voici un objet qui n’est plus que fonctionnel, un objet réduit à sa dimension fonctionnelle. Or cette dimension correspond tout simplement à un épuisement du sens. Bachelard disait aussi : « Les hommes n’ont pas découvert le feu pour faire cuire leurs aliments. » On ne peut pas se représenter des hommes aussi prosaïques d’emblée : ils ont été attirés par le feu parce que ça brille, ça bouge, c’est chaud, c’est magique. Ensuite, ils se sont aperçus que cela pouvait aussi servir. On n’invente pas, on ne crée pas les choses de manière a priori fonctionnelle.

La fonctionnalité est ce qui reste quand le sens est décapé. Alors comment le sens se perd-il ? Eh bien, justement, par une sorte de déclin du culte. À l’origine, il y a une solidarité étroite entre la signification et l’efficacité. C’est pourquoi j’aime beaucoup l’exemple du masque rituel : pour un Africain, un masque rituel doit être beau pour être efficace. On va le réaliser de la manière la plus originale possible dans ce but.

Notre Tabernacle est-il un masque rituel ?

Avec son masque rituel, l’Africain doit avoir quelque chose qui fasse vraiment venir l’ancêtre en lui, une demeure qui l’y invite. Il faut que la moue de l’ancêtre apparaisse de manière très expressive sur le masque. Est-ce fonctionnel ? Bien sûr ! En tant qu’objet cultuel, bien entendu, mais, en même temps, c’est beaucoup plus — justement — parce que les deux ne sont pas dissociés : c’est une présence effective du sens, le passage du sens dans le quotidien.

Revenons aux Hébreux qui faisaient leurs dons. Nous avons vu que ce qu’ils donnaient, c’était ce qu’ils avaient pris en Égypte. On a par conséquent cette image : il n’y a pas d’objets fonctionnels, il y a simplement des objets qui ont perdu toute signification parce qu’ils sont les résidus, les restes d’une oppression, ce qui demeure d’une fausse présence, c’est-à-dire en réalité d’une absence. Ce sont ces objets-là eux-mêmes, tout ce prestige d’une « Égypte » qui s’est en fait révélée un monde idolâtre, ce sont ces faux semblants qu’on reprend pour composer à partir d’eux d’autres objets, eux, libérateurs.

Il y a par conséquent deux sortes de rapports à l’objet : l’un où l’objet m’est soumis, en quelque sorte. Je m’en sers. C’est ce qu’on appelle un objet fonctionnel. Il me sert. Or c’était déjà la première vengeance des Hébreux que de se servir des objets des Égyptiens.

Il y a une deuxième fonction de l’objet. Je ne crois pas que l’art puisse cesser d’être religieux, ni que la religion puisse cesser d’être artistique. C’est pourquoi je ne distingue pas objet cultuel et objet artistique. Je suis, de ce point de vue, d’accord avec Bettelheim, à savoir que l’art moderne est le point de départ d’une nouvelle ouverture de l’esprit. Ce même objet dont je me sers peut aussi m'ouvrir l’esprit. Ne privilégiant plus seulement la fonctionnalité pure de l’objet, je le dispose de telle sorte qu'il m'aide à m'interroger sur ce d'où je développe, moi, telle ou telle fonctionnalité.

L’objet, quand il cesse d’être fonctionnel, devient interrogatif, un objet-question.

Par là même il me sort de l’anonymat, de la servitude, parce qu’il me révèle à moi-même tel que je suis, moi en tant que sujet. Et ici, précisément en tant que peuple hébreu, la question est, en l'occurrence : qu'est-ce que ne plus être un esclave, et ce grâce à l’œuvre d’art ? Eh bien, c’est découvrir en quoi on ne fait pas double emploi.

DÉBAT

« le chiffre et la lettre »

Serge GAVRONSKY. Dans cette énumération, menant de l’or à la pierre et au bois, où se trouve la terre ? Pourquoi son absence, parlant de la fonctionnalité ? Par exemple, la céramique semble également ancienne…

Claude BIRMAN. La question est judicieuse. Auparavant, avant même de parvenir au Sinaï, la première chose que firent les Hébreux, c’est un autel de terre. Précisément, la terre ici serait donc préalable à l’œuvre : nous sommes faits de terre. Un autel de terre signifie la communauté qui s’engageait dans le désert, tandis qu’il s’agit maintenant de faire une demeure pour la transcendance. La terre ainsi serait du côté de l’immanence. Et une fois que c’est prêt, ça marche : il y a un beau nuage qui descend et « Dieu s’installe » ; après cela, on ne pourra plus approcher.

Régine BLAIG. Ne peut-on pas évoquer la fragilité de la terre par rapport à ces matériaux qui, eux sont faits pour durer ?

Claude BIRMAN. Oui, c’est cela.

Manuel ZACKLAD. Il semble que le mot « fonctionnel » a pris un sens péjoratif, alors que découvrir de nouvelles fonctionnalités à un objet est le sens même de la créativité.

Claude BIRMAN. Oui, dans la mesure où lors qu’on découvre une nouvelle fonctionnalité à un objet, c’est que, précisément, on ne le prend pas pour un objet fonctionnel. Sinon, comment se poser des questions à son sujet ?

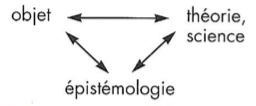

Tu évoques le fait que la pierre et le bois sont dans la suite des métaux, c’est-à-dire que l’activité inventive, l’invention d’une nouvelle fonctionnalité est dans le prolongement de l’invention artistique. C’est la même créativité, mais sur un plan qui n’est plus la représentation subjective, mais la prise en compte des potentialités de l’objet. Tu tailles la pierre, c’est-à-dire que tu dégages la fonctionnalité propre à l’objet, qui pourtant n’est pas expressive de ta propre subjectivité. La beauté de l’objet, je crois, symbolise ici ses potentialités propres, et c’est cela la nouvelle fonctionnalité : elle est objective. Ce n’est pas la subjectivité qu’on y trouve, mais ce déploiement de l’inventivité subjective qui permet la mise à jour des potentialités de la chose. On passe effectivement du côté de l’objectivité.

Tu dis : « Découvrir de nouvelles fonctionnalités, c’est toujours découvrir ». Mais ce n’est plus seulement se découvrir, mais découvrir les objets en tant qu’on se découvre soi-même. C’est cela pour moi le rapport entre l’art et la science.

Manuel ZACKLAD. Alors en ce cas, si on parle de la fonctionnalité de l’œuvre d’art, de la fonctionnalité artistique…

Claude BIRMAN. Au sens où j’entends fonctionnalité, cela n’aurait plus de sens. Ce qui est fonctionnel signifie créatif, moins la subjectivité.

Henri MESCHONNIC. Ce serait l’utilitaire !

Claude BIRMAN. Pas forcément l’utilitaire. Cela peut être gratuit, « scientifique ». C’est-à-dire l'objet pour lui-même… Je rappelle un exemple très simple de ce rapport art-science. Darwin consacrait beaucoup de temps à composer ses herbiers et, au bout d’un moment, il trouvait ça desséchant. Il raconte que, lorsqu’il n’en pouvait plus de faire ses herbiers, il arrêtait tout, changeait de pièce et relisait à haute voix une tragédie de Shakespeare. Il retournait après à ses herbiers, regonflé. Ce n’est donc pas la même activité, bien sûr, mais l’une dépend de l’autre. Si l’on n’a pas l’esprit ouvert par l’art, on ne peut pas devenir un savant. On ne peut pas découvrir de nouvelles fonctionnalités de l’objet si l’on n’a pas, justement, le sens de l’ouverture.

Francis BAILLY. Je voudrais faire deux remarques. La première est justement relative à la science. Il existe en effet, à l'intérieur même de la science, un débat sur ces questions : est-ce que les théories scientifiques, le calcul, sont orientés vers la pure efficacité, l’opérativité, ou est-ce que cela peut servir à « autre chose », c’est-à-dire contribuer à développer des formes d’explication, de compréhension beaucoup plus générales, et donc d’essayer de contribuer, tout en ne comportant pas de sens intrinsèque, à former un sens ? Il me semble que c’est ce que voulaient dire aussi Prigogine et Stengers dans La Nouvelle Alliance, à savoir qu’il peut ne pas y avoir une simple fonctionnalité du développement scientifique. C’est ce que recherche également quelqu’un comme Thom quand il essaie de réaliser ce qu’il appelle « une esquisse d’une sémio-physique », dans laquelle il tente précisément un rapport à des constructions de signification, ce qui ne va pas de soi.

Je voudrais rappeler à ce sujet une anecdote qui correspond à quelque chose de profond. Lorsqu’on demandait à Jacobi : « Mais à quoi peut bien servir ce que vous faites ? », il répondait : « À l’honneur de l’esprit humain. »

Claude BIRMAN. Je préfère cela à ce que tu as dit avant…

Francis BAILLY. Oui, car précisément il ne s’agit pas, à proprement parler, de chercher « un » sens. Claude BIRMAN. Tailler des pierres. Tailler des pierres, c’est à part. Ce n’est pas de l’ordre du déploiement du sens, mais de cette liberté de reconnaître les potentialités de la chose hors de nous que le déploiement du sens permet. Mais de là à retrouver le déploiement du sens dans un monde extérieur ! Cela, c’est extrêmement dangereux, parce que cela risque justement de bloquer le rapport à l’objet et de nous enfermer dans un univers symbolique.

Francis BAILLY. Absolument.

Le second point que je voulais soulever en liaison avec cela a été développé par les gens de l’école de Francfort en particulier, qui ont dénoncé précisément l’instrumentalisation de la raison elle-même, lorsqu’elle a été utilisée de façon fonctionnelle plutôt que de façon, pourrait-on dire, créatrice. Cela me paraît très important, parce que c’est une dimension politique majeure…

Claude BIRMAN. En effet, cela me paraît très clair : c’est Pharaon…