Marcelin Pleynet

Le corps imaginaire (extrait)

"Quel livre déjà traversé au centre (ce qui n'est plus blanc)

se reconnaît comme cette saisie ou le vaste champ noir ?"

Marcelin Pleynet. "Comme" Livre b, 1965.

"L'univers traverse la main…"

Edmond Jabès "Des deux mains", 1976

Depuis des siècles, nous vivons de ces ombres qui sont des corps et qui nous font parler. Nos musées sont pleins de ces corps convulsés, torturés, grimés, qui accompagnent et commentent l'aventure de notre culture. On peut dire que jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle l'histoire de la peinture est tout entière fixée à la monstration insistante des états d'un corps témoins des fables et des angoisses de l'humanité. Et cette insistance est telle, des grottes de Lascaux aux oeuvres de Picasso et de Matisse, que l'on peut se demander, aujourd'hui où nous croyons prendre vis-à-vis d'elle une certaine distance, ce qu'il en fut, ce qu'il en est de cette représentation, de ce corps qui, faute d'avoir réponse à quoi que ce soit, a charge de mimer les postures plus ou moins angoissées des questions qu'il supporte tant bien que mal. Il est vrai que l'art moderne, en certaines de ses manifestations, semble s'être progressivement détaché de l'insistant et encombrant fantasme d'un, si je puis dire, corps de réponse. L'oeuvre de Mondrian entre autres, dans le passage opératoire sur sa signature (de Mondrian à Mondrian en 1912), semble s'être employée à radicaliser la position des modernes, en évacuant progressivement toute référence de corps et de figures pour un ordre de parallèles et de perpendiculaires. Reste que l'homme ne rêve que très épisodiquement en lignes droites et que si l'art dit curieusement abstrait connut un certain succès après la Seconde Guerre mondiale (que caractérise un nombre tout de même spectaculaire de charniers), il ne réussit qu'à moitié à imposer la sorte de traitement de l'imaginaire qu'il suppose. On sait qu'un certain nombre d'artistes comme, par exemple, Pollock passèrent par ce qu'il est convenu d'appeler la peinture abstraite pour finalement revenir à la figure; et que l'un des plus grands parmi les peintres américains qui tentèrent de s'approprier la monumentalité d'un univers au débouché des questions les moins physiques qui soient, Mark Rothko, finit par se fracasser contre le mur gris, noir et bouché de son désir. Ainsi, dans le réel comme dans l'imaginaire, nous n'en avons pas fini de parler de ces corps qui surgissent dramatiquement là où nous les attendons le moins et oui viennent hanter la chair de celui-là même qui entendait les nier.

Tout ceci pour souligner et si possible même mettre en garde contre les théories et les constructions logiques qui tendent à nous convaincre d'un état, voire d'une évolution de ce qu'il est convenu d'appeler l'art moderne. I1 est étonnant que l'on pense pouvoir traiter si cavalièrement les transformations de l'ordre symbolique où l'humanité trouve, le plus souvent dans un quasi-délire, la forme des médiations qui la justifie. Nous ne savons quasiment rien de cette accumulation de représentations qui, sur les murs des musées, accompagne l'histoire de la pensée et de la mort des hommes, rien d'autre que ce que nous en signale un hallucinant constat de répétitions... Comment prétendrions-nous savoir ce qu'il en est d'une récente et encore hypothétique rupture avec un contrat vieux de plusieurs millénaires ? Qu'en est-il de la naissance de ce que nous nommons l'art abstrait si nous la situons dans l'ordre d'une aventure qui commence avec les peintures pariétales ? De quelle sorte d'intervention s'agit-il ? Pouvons-nous actuellement en apprécier les conséquences indépendamment du sujet qui l'a produit ; et, là encore, disposons-nous des informations et du savoir nécessaires ? Je dirais de ce point de vue qu'en ce qui me concerne, je suis convaincu que nous en savons juste assez pour établir, dans le semblant d'une chronologie, la suite, les divergences et les exceptions formelles que nous avons l'occasion de rencontrer. Plus je réfléchis, plus j'écris sur l'art, plus je suis amené à me défier des critères de jugement que me propose la tradition historique, comme la tradition et la convenance critiques. Les notions couramment employées d'originalité, de modernité, d'abstraction, d'évolution, de répétition (ou de déjà vu), de progrès ne seraient défendables qu'à s'établir d'un savoir qui manque ; faute de ce savoir, elles n'ont d'autres fonctions, au mieux que de justifier, plus ou moins empiriquement, un goût ; au pire de dissimuler des entreprises de carrière ou de marché. La production de telle ou telle surface de toile peinte dans le cadre de l'abstraction géométrique qu'imposent les limites d'un support ne saurait prétendre à un brevet d'invention formelle, dans la mesure où précisément une telle entreprise entend se situer hors de la fixation spéculaire, dans ce vide sans forme, sans autre forme que de convention où, entre symbolique et imaginaire, le corps laisserait la place à son travail d'abstraction. Et l'on comprend bien, si l'on se tient à ces réserves, que tout le travail critique, que la masse globale et schématique de ce qui s'est jusqu'à ce jour présenté comme travail critique, est à reprendre d'un point de vue qui risque en effet de nous réserver bien des surprises. Qu'en sera-t-il en effet le jour où les objets d'art modernes ne seront plus considérés dans leur objectivité, selon l'ordre de leur "objectivité" matérielle, mais selon l'ordre subjectif dont essentiellement ils témoignent ? N'est-ce pas à partir de la mise en place du tissu subjectif que constitue l'ensemble des productions d'une époque culturelle donnée, et seulement à partir de lui, que l'on peut établir un ordre critique susceptible de déterminer ce qui, de cette époque, fait sens et qualité ? En est-il autrement des époques historiques qui ont précédé la (dite) moderne ? Si nous faisons abstraction du jeu forcément précipité des ambitions critiques, nous sommes bien forcés de reconnaître qu'en ce qui concerne l'art moderne et contemporain nous en sommes encore aux prémisses d'une enquête et que, pensée en tant que telle, la diversité des oeuvres qui se proposent à nous aujourd'hui ne peut manquer de nous réserver d'étonnantes surprises.

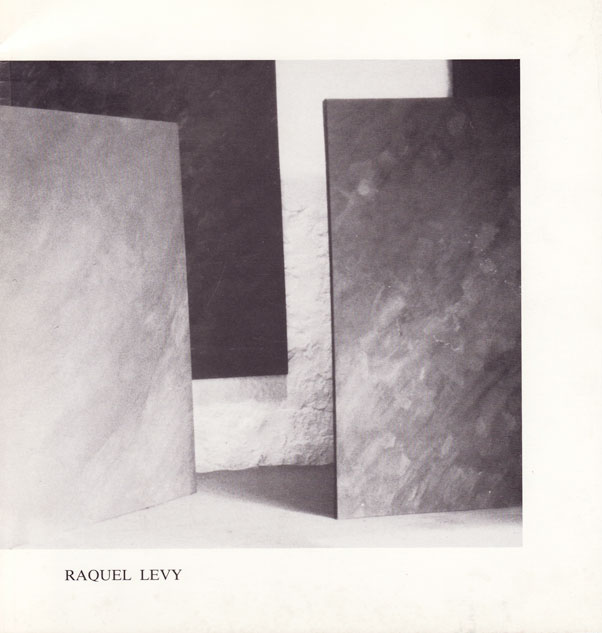

"Un livre à la main"

Si je m'attarde ainsi sur la position du critique face à l'oeuvre contemporaine, avant d'aborder la peinture de Raquel, c'est que précisément cette peinture se réalise en fonction de déterminations dont la singularité oblige le critique. Je ne connais en effet aucune autre démarche picturale qui soit aussi explicitement liée que celle de Raquel à la position référentielle de l'espace subjectif qui l'ordonne. Non, je ne connais pas une autre démarche picturale qui aujourd'hui pose ainsi comme a priori explicite l'espace symbolique de son interprétation. Dans une suite de photographies commentant sa biographie, Raquel introduit au départ deux clichés qui me paraissent particulièrement significatifs de ce que j'avance ici. En retenant le caractère déclaratif, et propre au parcours analytique d'un sujet, de toute publication de cliché biographique et familial, on ne peut pas ne pas s'arrêter, dans cet ensemble (publié par la revue "Banana Split"), au rapprochement d'une photo de l'artiste enfant "Gibraltar, devant la grille du cimetière" et d'une photo de sa "grand-mère, dans les dernières années de sa vie, un livre à la main". Sur cette seconde photo, la grand-mère assise tient plus justement des deux mains un livre posé sur ses genoux. Enfin, la même page présente la photographie d'un paysage urbain sous-titré "ou bien j'écoutais". De l'une à l'autre de ces photos et de leur commentaire il est impossible de ne pas voir fonctionner, dans "l'écoute" justement, un ordre d'interprétation où la fonction du corps, ici présentée à sa naissance ou presque (la photographie du bébé "devant la grille du cimetière"), joue généalogiquement, c'est-à-dire aussi globalement, sur fond de cimetière, son apparition et sa disparition dans le livre de l'ancêtre. Apparition du corps comme accès à l'écoute (et à "l'entendu") qui suppose le risque le plus grand et tout le corps offert au risque de sa disparition, au risque de son apparence. Les sous-titres qui, dans les pages suivantes, accompagnent la suite de l'ensemble de photographies que l'artiste a voulu publier d'elle-même sont, de ce point de vue, de plus en plus significatifs. Ainsi, sous le cliché qui la représente jouant au tennis: "venir à bout de cette épaisseur"; sous un autre: "des étroites limites"; et juste avant l'apparition de la peinture et de l'atelier: "je n'osais pas, - je n'osais pas parler ! Nous l'avons mise vivante dans la tombe !..." Du premier cliché (le bébé "devant la grille du cimetière") au dernier (un nu commenté en deux lignes: "par sa simplicité la nudité du dessin/arrêtait"), le parcours photographique nous initie à cette traversée exposée du corps dans ses enjeux mortels et spéculatifs. Dans ces enjeux qui ont pour conséquence la mémoire et, plus avant, plus loin, l'audition généalogique de la mémoire: le livre.

Il faut ici s'arrêter à la triviale réserve qui ne verrait dans la publication de cette suite de photographies qu'une conséquence du narcissisme féminin. Si le narcissisme est la mise en place comme objet du corps propre, on conçoit en effet que la question de l'intégrité de son corps joue pour une femme un rôle déterminant qui ne cesse d'actualiser la fonction narcissique. Raquel, au demeurant, ne nous dissimule rien de cette mise en jeu et de ce qu'elle détermine biographiquement et picturalement. La publication de cet ensemble de photographies en témoigne, comme en témoigne la note biographique qui le suit : "En 1964, je venais de quitter Paris, en proie à un grand désarroi intellectuel, tourmentée par un besoin de certitude, d'y voir clair en moi-même... Je me suis alors retirée dans le midi pendant huit années, complètement coupée du monde extérieur (livres, amis, vie professionnelle) les cinq premières années. Pendant ce temps, il s'est produit un tel bouleversement dans mes idées que j'ai même été incapable de peindre pendant trois ans. En 1967, lorsque je reprends ma peinture, c'est d'une manière toute différente: couleurs claires, formes réduites au strict minimum. C'est-à-dire la marge comme respiration soulignant la nudité, le vide, si important pour moi, sur lequel je n'ai pas cessé de travailler depuis. En 1969, je commence une recherche dans la danse, à l'Université de Nice. Travail du corps-couleur, du corps-surface. Toile..." On ne peut pas ne pas retenir de cette confidence que, si narcissisme il y a, il ne cesse de s'éprouver des limites (dans la danse très évidemment) du corps, de cette nudité, de ce vide qui le travaille, pour se précipiter dans la couleur, sur la toile qui n'en est pas une. Mais je ne voudrais retenir pour le moment que ce que l'artiste nous révèle des deux limites extrêmes de ce parcours: à l'origine de la biographie le livre et, fixant à ce jour le courant plan de cette même biographie, la peinture. Étant entendu, semble-t-il, que de l'un à l'autre, du livre à la peinture, il y va d'un irreprésentable, où le corps se marque et s'échoue. De ce point de vue, il convient de prendre en considération un événement mis en évidence par l'artiste; événement tel qu'il réactualise dans le courant plan de la peinture l'attache et l'origine biographiques à la mémoire du livre. Cet événement c'est, comme le note Raquel, en 1973, en collaboration avec le poète Emmanuel Hocquard, la fondation d'une maison d'édition, "Orange Export Ltd. "Alors même qu'elle réalise comme "marge" d'immenses tableaux "soulignant la nudité, le vide" - tableaux d'un format (4 m 50 x 3 m) rarement utilisé par les artistes français-, Raquel travaille à ce que je nommerais la dimension, l'invention et la célébration plastique de près de 15 livres, dont avec Emmanuel Hocquard Le Portefeuil (1973), ouvrage à mon sens charnière et décisif dans la carrière de l'artiste ; avec Edmond Jabès Des deux mains (1976), Raquel a été superbement inspirée par le beau texte du poète du Livre ; et encore avec Emmanuel Hocquard, J (1979), association sur la page des couleurs de la prosodie et des lumières de la couleur, à l'initiale d'une année.

Je ne m'attarderai pas ici sur le complexe rapport de l'oeuvre poétique et de l'oeuvre plastique, ni sur tout ce que peut historiquement connoter la conception du langage poétique dans son rapport au livre. De la Bible (et des Bibles enluminées) au projet de "Livre" de Mallarmé, les commentaires peuvent aller leur train. Je ne retiendrai, sur ce fond qui reste à reprendre et à analyser, que ce qui, de l'organisation plastique du livre à la peinture, manifeste la singularité et l'inspiration formelles de l'artiste ; à savoir le commentaire du livre en tant qu'entité et, si je puis dire, abstraction. De ce point de vue, et tout en maintenant la complémentarité et la simultanéité des deux activités (vers le livre et vers la peinture), il faut s'arrêter et considérer la réalisation du livre de 1973 (Le Portefeuil) comme une sorte de métabole plastique…