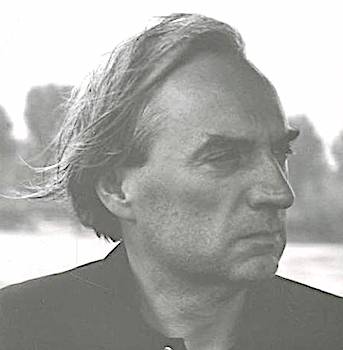

Franck Venaille

De Panne, ce jour-là, dans la lumière blanche

Franck Venaille. Raquel, tes toiles, ces grands pans monochromes évoquent pour moi les plages du Nord. Je veux dire que j’y retrouve le sable et le jeu de la marée qui, d’abord, ramène inlassablement puis, toujours de la même manière, arrache. Donc ces toiles je les vois à la fois fortes et en même temps menacées. Elles vivent entre le mouvement et à cause de ce mouvement. Est-ce que tu en as conscience ?

Raquel. C’est vrai qu’i| y a quelque chose qui a un rapport avec la mer, mais, pour moi, c’est plutôt avec le désert. Mais le désert et la mer c’est pareil, c’est cela, c’est comme si j’étais constamment en train d’arracher quelque chose. Dans mes toiles, au début, tout était rempli de signes, de drames, de mouvements, et tout mon travail ensuite a consisté à arracher tout cela. C’est à la fois serein et en même temps. Il y a une angoisse qui grandit très fort parce que l’arrachement qui se fait, l’arrachement dont tu parles, c’est des lambeaux de moi, comme si l’intérieur de mon cerveau et tout ce qu’il y a en moi s’effritaient. La mémoire disparaît, tu vois je ne peux même pas parler ! Tout se défait. Je n’y arrive pas…

F.V. Et en même temps tu as conscience que cela s’en va, cela balaie le sable, disparaît...

R. Comme si ce balayage devait tout enlever, mais, en fait ça revient. C’est un éternel recommencement.

F.V. Et pourquoi le désert ?

R. Eh bien parce que pour moi ça a été la révélation. C’est un des moments ou j’ai été le plus en accord avec moi-même. Il n’y avait plus d’enfermement, plus de barrière. Plus rien à enlever tu vois ! C’était le moment le plus intense de ma vie.

F.V. Donc c’est lié à ta vie, à de l’autobiographie ?

R. Oui. Oui absolument. C’est comme ces collages que j’ai faits, en papier ordinaire, eh bien, après coup, j’y ai retrouvé les grandes plages d’Ostende qui m’avaient tellement impressionnée, les grandes plages du Nord sans soleil, alors que je croyais que je n’aimais que le soleil. Tout cela correspondait à quelque chose de très profond en moi. Cette brume. Et je me suis aperçue après, en regardant les collages, que c’était ce que j’avais, comment dire, pressenti !

F.V. Maintenant, je vais te reposer la même question, mais formulée autrement, c’est-à-dire que l’on a affaire à une peinture soi-disant figée, dont la tension est interne et toujours antérieure à l’acte de peindre. Ce que l’on voit sur la toile c’est toujours un résultat, un point de chute, jamais du « départ », toujours du « fini ». Tu es d’accord ?

R. Je suis d’accord, oui, mais pas sur l’idée de « fini ». C’est comme si tu prenais un mouvement dans son action, tu ne peux pas le séparer de moi. Il n’y a pas de séparation entre la toile et mon corps. Il n’y a pas un geste qui commence et un geste qui finit. Les toiles. Quand je les regarde, peut-être que ce qu’il y a de plus important, c’est ce qu’ii y a à l’extérieur ! Comme si le mouvement se continuait, de mon corps à la toile. De moi aux choses, des choses à la toile. C’est quand je faisais de la peinture gestuelle que le geste était figé parce qu’il était dans la toile alors que là le geste commence à l’extérieur, va à la toile, continue. Ça passe ! C’est vraiment comme une intensité qui passe. Qui reste, qui continue, qui est là ? Quand je reste dans la pièce toute seule avec mes toiles j’ai l’impression que ça court d’une toile à l’autre...

F.V. Donc à la notion de « fini » tu préfères celle de « passage »...

R. Oui.

F.V. D’où te vient ta méfiance par rapport au réel ? Pourtant tes toiles ramènent à ton histoire, à ton vécu, à ton propre mouvement. On dirait que tu ne crois pas à la représentation, mais au vide, au soubassement.

R. Je ne sais pas. C’est un langage que je ne comprends pas. Dès qu’on me dit « réel », je ne comprends pas, vraiment pas ce mot. Pour moi ce qu’on appelle le réel ça ne me paraît pas plus réel que la fiction. J’ai beau essayer d’appréhender quelque chose je ne le vois jamais. C’est un mot qui ne me dit absolument rien...

F.V. En fait je pensais à la méfiance par rapport à, disons, la nouvelle figuration...

R. Je ne sais plus quelle année c’était. J’ai fait des collages ; « pop », mais c’était un jeu, ça ne correspond à rien de profond chez moi, en fait je ne pense pas une minute que je vais trouver quelque chose à l’extérieur de moi-même, voilà, c’est ça ! Le mystère est en moi, c’est là où tout se passe... C’est tellement difficile à saisir, à appréhender quelque chose ! En peinture, ce que tu appelles la représentation du réel, la réalité, pour moi c’est de la fiction à partir de la fiction. Rien ne me semble plus étrange au monde qu’une feuille d’arbre. Je la regarde. Je suis complètement angoissée. Je n’y comprends rien. Je ne sais pas ce que c’est ! Dans le fond si je me laissais aller à ce que je suis vraiment je vivrais toujours dans la terreur la plus absolue devant tout... Alors comme ce n’est pas vivable je conjure cela par le rire... Je suis toujours en train de me moquer de moi-même...

F.V. Mais comment juges-tu cette peinture ? Est-ce qu’elle te choque ? J’ai plutôt l’impression que tu ne veux pas la voir...

R. Non, le fait même qu’elle m’ait intéressée à un moment donné montre que je la regarde, parce qu’en dehors de moi je regarde ce que j’aime bien : les cafés, l’extérieur, j’essaie de m’ouvrir à tout ce qui existe autour de moi c’est certain. Mais ça ne me concerne pas vraiment, c’est tout. Je ne dis pas que ça ne me plaît pas...

F.V. Mais tu comprends qu’il y ait des gens qui soient fascinés par ce désir d’interpréter et de restituer le réel ?

R. Absolument, mais pour moi c’est un mirage.

F.V. Mais, toi, si tu avais quelque chose, disons, à restituer, ce serait toi-même...

R. Oui... Au fond il n’y a qu’une question qui compte c’est : qu’est-ce qui me fait vivre ! Tout ce côté que je ne dis pas, c’est la mort, la question angoissante, le centre de moi-même. C’est toujours ça. Ce que je suis.

F.V. Justement dans tes toiles il n’y a pas « d’histoires », pas de fiction, mais des masses. Pas de lignes. Pas de courbes. Pas de signes non plus. Tour cela est muet. On croirait marcher dans le silence. Ça te choque si je te dis que c’est une peinture de la mort et, si je pense à tes triptyques, de la répétition de la mort !

R. C’est sûrement une peinture de la mort, mais c’est aussi une peinture où les marges sont très importantes et cela si tu veux c’est un peu la respiration, la respiration dans la terreur. Au fond on peut le prendre de deux façons, dans la terreur et aussi dans la dérision, le rire. C’est toujours l’agonie. C’est un rythme aussi et dans la mort il n’y a plus de rythme, plus rien. C’est toujours une bagarre !

F.V. Est-ce que tu peux me donner la raison des triptyques, dire pourquoi tu peins assez souvent trois ou quatre toiles pratiquement semblables ?

R. Ce qui se passe et qui est à l’extérieur, ce qui est expulsé, ce rythme, c’est comme un accord de musique, c’est le moment dans un diptyque ou dans un triptyque où il se produit un accord singulier entre les couleurs. Ce que je cherche c’est arriver à la moindre différence, à quelque chose que j’entends presque, comme un son...

F.V. Oui il y a la toile, mais aussi ce qui se passe autour, donc si tu en peins plusieurs c’est peut-être ce qu’il y avait autour d’une toile qui devient l’autre toile…

R. Et ce qui restitue le mieux cela c’est peut-être la musique, l’accord...

F.V. La répétition ?

R. La répétition qui fait surgir la différence, toujours !

F.V. On pourrait donc imaginer que tu puisses peindre, je ne sais pas, trente toiles !

R. Oui j’aimerais, d’ailleurs j’ai toujours l’impression que je n’ai pas encore commencé à peindre. Toujours. Même quand je viens de travailler pendant dix heures. Mon rêve ce serait devoir un espace immense, de faire des grandes toiles, des séries, pour exploiter vraiment la différence.

F.V. Et la couleur pour toi c’est un substrat du blanc ? Une manière de « charger » la toile ? Un élément de ta recherche picturale ? Du marron sur du marron on dirait des trous sur de l’absence, ou dans du sable.

R. Je crois que je suis vraiment coloriste. La couleur ça ne me pose pas de problème, quand je l’emploie. Mais ce qui m’intéresse surtout c’est l’effacement de la couleur là où elle défaille, comme dans les marges. Ce n’est pas un problème la couleur ! D’ailleurs je dis toujours qu’il n’y a pas de couleurs dans mes toiles. J’aime bien la tirer à son maximum. Au début j’étais très impressionniste, ensuite j’ai commencé à me limiter. En 1964 je me suis donné trois couleurs : rouge, noir, blanc, et avec cela j’ai fait des séries entières de tableaux. Et puis peu à peu ça aussi je l’ai supprimé. Maintenant j’ai l’impression qu’il n’y a plus rien et je cherche à voir ce que cela donne.

F.V. Quand on te dit que tu es un peintre abstrait tu réagis comment ? Qu’est-ce que cela sous-entend ?

R. Ça ne veut rien dire non plus. Ce n’est pas plus abstrait que la réalité...

F.V. Alors qu’est-ce qui te semblerait juste comme définition, comme approche ?

R. Rien... rien... une peinture de rien ; je crois qu’il n’y a rien dans ma peinture, pas de signes. Pas de signifiants, pas de couleur, il n’y a rien. C’est vide. Un vide sur lequel je travaille depuis tant d’années !

F.V. Sur des photos où l’on te voit peindre tu sembles totalement engagée, en mouvement. Tu peux dire comment ça se passe?

R. Oui le corps est très important pour moi. Ce qui compte c’est la danse par exemple ou l’existence de mon corps. Ce qui me fait vivre c’est de le sentir. Quand je peins je le sens, ça colle à la toile. En faisant du gestuel seul mon bras était en mouvement tout le reste mourait. Maintenant que je peins des peintures qui peuvent paraître sans mouvement c’est là que je m’implique le plus. Tout mon corps, tout mon être, tout mon souffle ! Comme dans la danse ! Je vis mes toiles totalement. Quand j’ai fini de peindre d’ailleurs je suis exténuée, vidée. Mais sereine I

Monsieur Bloom n°2 — 1978